Die große Schwester meiner Großmutter

© Wolfgang Zabrzynski

1985 fielen mir erstmals die letzten beiden Briefe aus der Haft von Elisabeth Sztwiertnia, meiner Großtante, aus dem Jahr 1944 in die Hände. Sie war die große Schwester meiner Großmutter Maria Zabrzynski. Vorher hieß es immer, sie sei in Berlin bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen.

Doch war ihr Schicksal zum Familiengeheimnis geworden, da ihre Ermordung durch den nationalsozialistischen Volksgerichtshof sowie die Erfahrung von Krieg und Vertreibung aus dem damaligen Sudetengau ihre Schwester (meine Großmutter) und ihre Angehörigen traumatisiert hatte. Erst nach und nach konnte mir meine Großmutter Bruchstücke der wahren Geschichte erzählen, den Rest fand ich in den Prozessakten des Bundesarchivs.

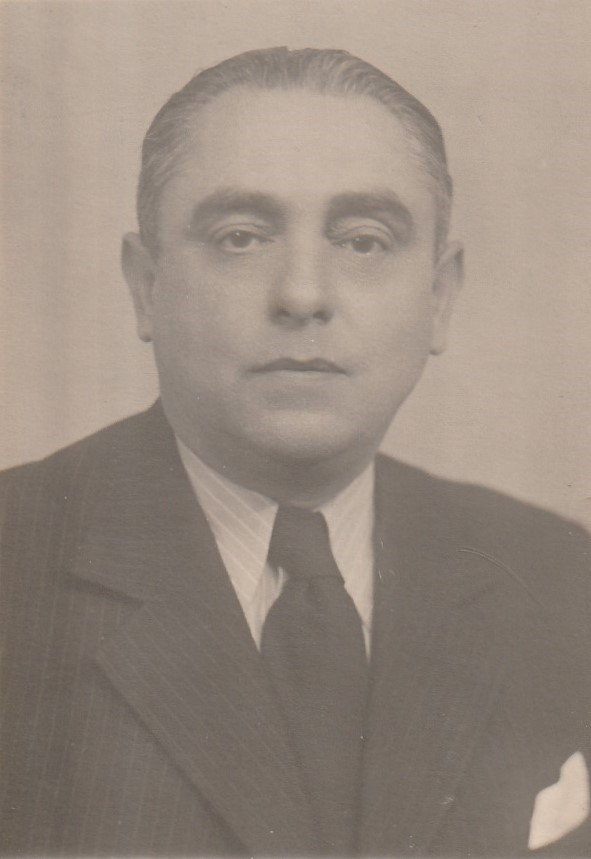

Meine Großtante Elisabeth Sztwiertnia wurde am 26. März 1905 in Troppau (dem heutigen Opava) als Tochter von Franz Sztwiertnia und seiner Frau Maria Fiala geboren. Zwei Jahre später kam, auch in Troppau, ihre Schwester Maria (meine Großmutter) zur Welt. Franz Sztwiertnia starb bereits 1909 und seine Frau 1915, sodass beide Mädchen bald Vollwaisen wurden und einen Vormund bekamen. Nicht zuletzt deshalb fühlte sich Elisabeth zeitlebens auch für ihre jüngere Schwester verantwortlich.

Ein fröhliches Kind, das Tiere liebte

© Wolfgang Zabrzynski

Elisabeth war wohl ein fröhliches Kind. Nach fünf Jahren Volks- und drei Jahren Bürgerschule besuchte sie in den 1920er Jahren die Handelsschule in Troppau. Nach den Erinnerungen einer Schulkameradin vom Juli 1985 war sie stets zu Streichen aufgelegt und es gab mit ihr immer etwas zu lachen. Tiere mochte sie besonders. Bilder zeigen sie als Kind mit ihrer kleinen Schwester Maria und ihrem Hund Schipsel, mit der Ziege von Bekannten und später mit der Katze einer Freundin. Zuletzt besaß sie einen kleinen Hund namens Batzi. In ihren Gnadengesuchen erwähnte sie, dass sie sich für den Tierschutz engagierte. Nach der Handelsschule arbeitete Elisabeth in Wien bei einer Filmzeitung als Kontoristin und ab 1926 in Berlin bei der jüdischen Firma Fromm als Kassiererin. 1929 kehrte sie nach Troppau zurück. 1932 bis 1938 war Elisabeth bei dem jüdischen Unternehmen Silesia als Korrespondentin angestellt und hatte zu dem jüdischen Ingenieur Viktor Potaravsky aus Brünn, dem heutigen Brno, ein Liebesverhältnis.

Leben unter dem Terror des Nationalsozialismus

Somit musste Elisabeth den Terror der sudentendeutschen Nationalsozialisten ab 1938 nach der Angliederung an das Deutsche Reich insbesondere gegen die jüdische Bevölkerung unmittelbar erfahren haben. Die jüdischen Unternehmer wurden enteignet. Im Mai 1939 gab es nurmehr rund 2400 Juden im so genannten „Reichsgau Sudetenland“, wovon die meisten noch in Konzentrationslager deportiert wurden.

© Wolfgang Zabrzynski

In unserer Familie galt Viktor Potaravsky ab 1938 als vermisst, nach den Erinnerungen der schon erwähnten Schulkameradin konnte er vermutlich nach England fliehen. Leider waren zu Viktor auch in den einschlägigen Archiven (Arolsen Archives, Yad Vashem, Association of Jewish Refugees) keine weiteren Daten zu finden.

Damit war es schwer geworden für Elisabeth ihr Leben nicht entlang der Linien des Hasses zu leben, die die Nationalsozialisten gezogen hatten. Besonders die Trennung von ihrem Verlobten setzte ihr wohl zu und überdies musste sie ihre schwer kranke Tante pflegen, so dass sie u.a. unter dauernder Schlaflosigkeit litt und in nervenärztlicher Behandlung war. Arbeit fand sie ab dem 13. Dezember 1938 schließlich beim Oberbürgermeister von Troppau als Kanzleikraft.

Schließlich wurde sie auch von ihrer Schwester getrennt, deren Ehemann Herbert Zabrzynski (mein Großvater) ab 1938 als Elektriker im über 200 km entfernten Jauer (dem heutigen Jawor) arbeiten musste und mit seiner Familie Troppau verließ.

Seit Januar 1944 marschierte wohl regelmäßig eine Gruppe englischer Kriegsgefangener an der Wohnung von Elisabeth in der Lichtensteinstraße vorbei. Vielleicht ging sie zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass die Nationalsozialisten den Krieg bald verlieren werden und es möglich sei, über einen der Kriegsgefangenen Kontakt zu ihrem Verlobten in England zu suchen.

Am 31. März 1944 um kurz nach 07:30 Uhr geschah dann das Verhängnisvolle: Elisabeth lief dem Gefangenentrupp hinterher und versuchte nach ihrer Aussage beim örtlichen Ermittlungsrichter einem Engländer Zettel und Pappdeckel zu übergeben, die Hitler an einem Galgen und die englische Flagge zeigen, da sie sich in diesen Engländer verliebt hätte und seine Sympathie erwecken wollte. Möglicherweise konnte sie eine Nachricht an ihren Verlobten in England vernichten und mit dieser Version der Beweggründe von ihrem Kontaktversuch zu ihm ablenken.

Es kam aber zu keinem Kontakt mit den Gefangenen; der Gefangenenaufseher und Passanten wurden auf sie aufmerksam, sie versuchte zu fliehen, wurde aber von den Passanten (alles nationalsozialistische Parteigenossen) gestellt und der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) übergeben.

Keine Gnade

Die Staatsanwaltschaft Troppau gab das Verfahren nach Berlin ab und dort beantragte am 10. Mai 1944 Reichsanwalt Parrisius vor dem Volksgerichtshof die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Elisabeth Sztwiertnia wegen des Verbrechens der „Feindbegünstigung“ gemäß des damaligen § 91b Strafgesetzbuch. Am 14. Juni 1944 wird sie dafür bzw. wegen „Wehrkraftzersetzung“ (§ 5 der damaligen Kriegssonderstrafrechtsverordnung) zum Tode verurteilt. Diese Rechtsnormen wurden von den Nationalsozialisten gern verwendet, um ihre „Volksfeinde“ auch für Nichtigkeiten hinrichten zu lassen, obwohl die Normen für minder schwere Fälle auch geringere Strafen vorsahen.

Elisabeth und ihre Schwester stellten insgesamt drei Gnadengesuche, auf die sie keine Reaktion erhielten. Stattdessen erließ der Reichsjustizminister am 26. Juli 1944 die Vollstreckungsanordnung des Todesurteils und – mehr noch – in der Übersendung vom 01. August 1944 an den Oberreichsanwalt am Volksgerichtshof bat das Ministerium extra um eine Beschleunigung des Verfahrens. Am 11. August 1944 wird Elisabeth in der Richtstätte des Strafgefängnisses Berlin-Plötzensee mit dem Fallbeil enthauptet.

Akten und Fakten

1985 begann ich erstmals anhand der letzten Briefe von Elisabeth zu recherchieren und fragte auch nach bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg (im Weiteren nur „Zentrale Stelle“ genannt). Diese nahm dann Vorermittlungen auf, stellte mir das Urteil des Volksgerichtshofs zur Verfügung und gab das Verfahren gegen den noch lebenden und an der Ermordung beteiligten Ersten Staatsanwalt am Volksgerichtshof, Heinz Heugel, an die Staatsanwaltschaft am Landgericht Berlin ab. Alsbald wurde das Verfahren gegen Heugel wegen Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Für die restlichen, eventuell noch lebenden Täter bestritt die Berliner Staatsanwaltschaft die Zuständigkeit. So schien es, dass die verbliebenen Täter eventuell zu alt waren oder durch die Maschen des bundesrepublikanischen Strafrechtsföderalismus fallen konnten. Doch es blieb bei mir ein Gefühl, dass etwas nicht stimmte.

Ende 2019 schaute ich mir die Unterlagen nochmals an und vereinbarte 2020 einen Termin bei der Außenstelle der Abteilung B des Bundesarchivs in Ludwigsburg, da dort seit 2000 die Unterlagen der „Zentralen Stelle“ zur Nutzung bereitgestellt werden. In der Akte musste ich dann erkennen, dass mir 1985 wesentliche Unterlagen wie die Verhörprotokolle gar nicht ausgehändigt worden waren und Hinweisen auf weitere Tatbeteiligte nicht nachgegangen wurde. Seitdem arbeite ich an einem längeren Text, der die Täter und ihre Denkungsart beschreibt, soweit noch Informationen dazu recherchierbar waren, und den Gründen nachgeht, warum der Mord an Elisabeth nicht weiter strafrechtlich verfolgt wurde.

Gemeinsames Gedenken

Danach finde ich vielleicht noch Schulen und Behörden in Opava und in kulturell kooperierenden deutschen Städten wie Bamberg, die ich für ein Erinnerungsprojekt gewinnen kann für Elisabeth und weitere Opfer der nationalsozialistischen Terrorjustiz im damaligen Sudetenland, für ein gemeinsames Gedenken an die, die zwar keine heroischen Widerstandskämpfer waren, die – wie Elisabeth – aber nicht von einem Tag auf den anderen die Menschen hassen wollten, die sie gestern noch liebten, die den Hitlergruß vermieden und vielleicht weiter an Gott aber jedenfalls nicht an den Führer glauben wollten und deren Mut oder Verzweiflung sie gerade deshalb ihr Leben kosteten.