Als am 8. Mai 1945 der II. Weltkrieg zu Ende ging und die letzten Konzentrationslager befreit waren, konnten die Spanier unter den Häftlingen nur verhalten in den Jubel einstimmen, denn ihr Krieg war noch nicht vorbei: In Madrid blieben die Franquisten weiter an der Macht, die sie sich durch ihren Putsch von 1936 und in einem knapp dreijährigen Bürgerkrieg widerrechtlich angeeignet hatten. Erst 36 Jahre später, mit dem Tode des Diktators Francisco Franco im Jahre 1975, wurde der Weg frei für die Rückkehr Spaniens zur Demokratie.

Um die 600 Spanier sind im KZ Neuengamme inhaftiert gewesen. In ihrer großen Mehrheit hatten sie gegen die franquistischen Putschisten gekämpft und waren kurz vor deren Sieg zu Zehntausenden ins benachbarte Frankreich geflohen, nur um dort an den damals noch ganz unwirtlichen Stränden des westlichen Mittelmeers in riesigen, improvisierten Lagern interniert zu werden.

Ohne Perspektive im deutsch besetzten Frankreich und überzeugt, ihren politischen Kampf dort fortsetzen zu können, traten viele von ihnen dem französischen Widerstand, der Résistance, bei. Dort teilten sie häufig das Schicksal ihrer französischen Mitkämpfer: Verhaftung, Deportation, Gefangenschaft und oft die Ermordung in deutschen Konzentrationslagern.

Als sich in den ersten Nachkriegsjahren die Verbände der überlebenden Häftlinge gründeten, wurde die Amical de Mauthausen infolge der weitaus höchsten Zahl an Spaniern (ca. 10.000) zur führenden und tonangebenden unter den spanischen Lagergemeinschaften. Sie nennt sich daher „Amical de Mauthausen y de los otros campos“ (Freundeskreis Mauthausen und anderer Lager).

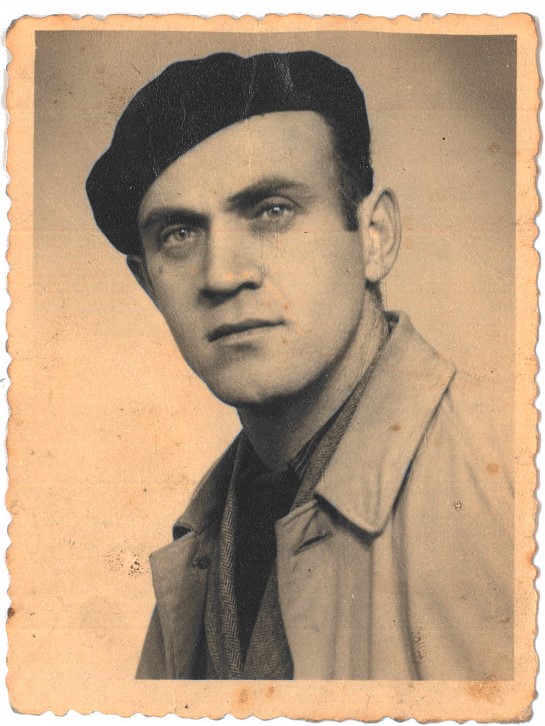

© Balbina Rebollar

Ehemalige Neuengammer Häftlinge schlossen sich in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Polen, Norwegen, Ungarn, Tschechien, Deutschland und weiteren Ländern zu Gemeinschaften zusammen. In Spanien dagegen, wo Franco unbehelligt sein diktatorisches Regime fortführte, fielen seine in den deutschen KZ ermordeten Landsleute – geächtet und diffamiert – als „desaparecidos“ (Verschwundene) dem offiziellen Vergessen anheim; ihre Papiere wurden vernichtet, man sprach nicht über sie. Bis in die Häuser hinein wirkte das „bleierne“ Schweigen, womöglich noch undurchdringlicher als in Deutschland. So verschwanden sie oft auch aus dem Gedächtnis der Familien: Nicht selten wurde ihre Geschichte aus Sicherheitsgründen oder Unwissenheit umgedichtet. So hatte sich z. B. der Vater eines Mitglieds der 2020 gegründeten Amical de Neuengamme, wahrscheinlich um seine Familie zu schützen, später als Soldat der sog. „Blauen Division“ ausgegeben, einer militärischen Einheit, die Franco zur Unterstützung Hitlers an die Ostfront geschickt hatte.

Bis heute gehören die sog. „Rotspanier“ sowohl in Spanien als auch in Deutschland zu den am wenigsten bekannten Opfergruppen, weil sie von den Nazis oft als Franzosen, manchmal auch als Italiener eingestuft wurden. Vor ca. 30 Jahren hat z. B. eine Mitarbeiterin in der Gedenkstätte Neuengamme zwar eine Dokumentation, einschließlich eines namentlichen Verzeichnisses von Gefangenen spanischer Nationalität, erstellt, aber trotz guter Verbindungen nach Spanien war es ihr nicht gelungen, mehr über diese herauszufinden. Sie stieß dort auf eine Mauer des Schweigens.

© Dr. Antonio Munioz Sánchez, September 2020

So war es eine kleine Sensation, dass sich vor einem Jahr eine Gruppe von Familienangehörigen ehemaliger spanischer Häftlinge in der Gedenkstätte meldete und ihre Vereinsgründung als „Amical de Neuengamme“ ankündigte (der Zusatz „español“ wurde mit Rücksicht auf katalanische Empfindlichkeiten fallen gelassen). Mit mehr als 40 Teilnehmer*innen plante sie, Anfang Mai 2020 erstmalig zum Festakt „75 Jahre Befreiung“ die Gedenkstätte Neuengamme zu besuchen. Der Historiker Antonio Muñoz, der zu den Spaniern in deutschen KZ und Zwangsarbeiterlagern forscht, hatte ca. 10 Familien in ganz Spanien aufgespürt, zusammengebracht und – ein weiterer Glücksfall – den Kontakt zu Heike Martínez in Barcelona hergestellt. Heike Martínez ist in Eidelstedt als Tochter spanischer Gastarbeiter aufgewachsen, beherrscht Spanisch, Katalanisch und Deutsch und ist in jeder Hinsicht die ideale Koordinatorin zwischen der Gedenkstätte und der neuen Amical.

Und noch nicht genug der glücklichen Koinzidenzen: Fast zeitgleich wurde im Studienzentrum ein junger Historiker, Alexandre Froidevaux, eingestellt, der nicht nur – wie es sein Name vermuten lässt – Französisch, sondern auch noch fließend Spanisch spricht und mit der Geschichte des Landes in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts bestens vertraut ist.

Das spanischsprachige Trio vervollständigt sich mit Balbina Rebollar, der Vorsitzenden der Amical. Im November berichtete sie im Rahmen des Forums „Zukunft der Erinnerung“ im Gespräch mit Alexandre Froidevaux, was sie mit der Amical de Neuengamme verbindet: „Ich bin die Tochter des Deportierten Evaristo Rebollar. Mein Vater kam am 24. Mai 1944 in einem Konvoi aus Compiègne in das Konzentrationslager Neuengamme. Er bekam die Nummer 32042. Später verschleppten sie ihn in das Außenlager Beendorf-Helmstedt. Am Ende des Krieges kam er in das Auffanglager Wöbbelin, wo die US-Amerikaner ihn befreiten. (…) Die Existenz des Konzentrationslagers Neuengamme ist in Spanien nahezu unbekannt, [und auch] was dort geschah. (…) Man muss sich klar machen, dass viele Menschen, die während des Bürgerkriegs verschwanden, am Ende in Deutschland in Konzentrationslagern starben. (…) Und es gibt immer noch Familien, die nichts über den Verbleib ihrer Verwandten wissen. Die Wunden dieser Barbarei, von der ein großer Teil der spanischen Gesellschaft betroffen war, sind immer noch offen und nicht geheilt. (…) Vor kurzem hat ein Vertreter unserer Amical gemeinsam mit anderen Deportiertenverbänden an der Ausstellung „Stolen Memory“ im Exilmuseum von La Jonquera an der Grenze zu Frankreich teilgenommen. Viele unserer Mitglieder trugen zur Ausstellung bei, indem sie Gegenstände von ihren nach Neuengamme deportierten Verwandten zur Verfügung stellten.“

Die neue Amical de Neuengamme – Willkommen! Bienvenido! In Hamburg und in der Gedenkstätte!