Die Schwester meiner Mutter

Ich hatte eine Tante, die Schwester meiner Mutter, Annemarie, genannt Änne Siegfried, geboren am 04.02.1920. Verstorben im Sommer 1943 durch Euthanasie mittels einer Spritze in der Psychiatrie in Neuss, jedoch angeblich an Diphtherie, wie auf dem Begleitschreiben zur Urne an meine Großmutter stand. Wie meine Mutter hätte sie – in diesem Jahr – einhundert Jahre alt werden können.

© Privatbesitz Mala Heinrich

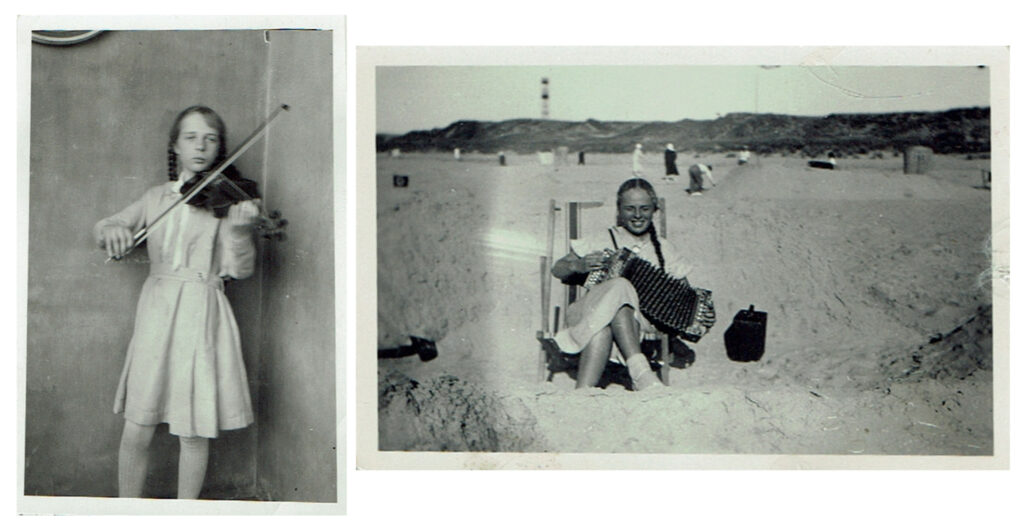

Sie war ein sehr hübsches Mädchen mit langen kräftigen Zöpfen, hochbegabt und musikalisch. Ich habe ein paar Fotos von ihr beim Musizieren. Sie spielte Geige und Akkordeon, letzteres sogar am Strand von Ahrenshoop, wo die Familie, auf Wunsch des Vaters hin, oft gemeinsam den Urlaub verbrachte.

© Privatbesitz Mala Heinrich

Wie meine Mutter war Änne die Tochter von Dr. med. Karl Siegfried aus Potsdam, Medizinalrat, und Paula, geborene Wernich, Tochter eines früh verstorbenen Professors der Pathologie aus Berlin. Am traurigen Beispiel ihrer Mutter lernten die beiden Schwestern, dass es eine der schlimmsten Lebenstragödien ist, früh den Vater zu verlieren.

Der Verlust des Vaters

© Privatbesitz Mala Heinrich

Dennoch widerfuhr ihnen 1933 dasselbe, als ihr Vater als Halbjude seine Zulassung als Arzt verlor. Er ertrank im Juli des Jahres beim Baden. Ursächlich gab es zwei Versionen: die offizielle für die Versicherung und den Pfarrer: Herzinfarkt. Inoffiziell sei es ein Suizid gewesen, wie ich ca. 1992 von meiner Tante zweiten Grades erfuhr. An der ersten Version wurde auf Biegen und Brechen festgehalten: Ertrinken beim Baden durch Herzinfarkt. Damit lebten die damals 13-jährige Anne und die 18-jährige Gisela weiter.

Die Gefahr des Verlustes des sozialen Status sowie der Verarmung schien abgewendet. Zumal sich ihre Mutter innerhalb eines Jahres durch die Heirat mit dem Politiker und Schriftsteller August Winnig, der etwa zeitgleich seine Frau durch Krebs verloren hatte, aus der Rolle der verarmten alleinerziehenden Mutter herausbegeben konnte. Äußerlich ergab sich durch den Neubau des Hauses in der Albrechtstraße in Potsdam, gegenüber vom Schloss Caecilienhof, ein neues Heim und bald ein echtes Zuhause für die Frauen. Stabilität schien endlich einzuziehen in ihr Leben, bis Änne um die Zeit ihres 18. Geburtstages vom Suizid ihres Vaters erfuhr.

Diagnose Schizophrenie

Wie aus der Krankenakte der Universitätsklinik Tübingen, Abteilung Psychiatrie, aus dem Jahre 1942 hervorgeht, muss sie damals begonnen haben, sich zu empören über die Lüge, mit der sie viele Jahre lang gelebt hatte und – vielleicht in einem Aufwachprozess über die Wahrheit des herrschenden Systems – mehrere „Tobsuchtsanfälle“, zeitweise mit psychotischen Episoden der Verkennung, Verzerrung ihrer Wahrnehmung, gehabt haben. Ich nenne es heute verbale und vielleicht auch aggressive spätpubertäre Ausbrüche, dass die Wände des beschaulichen Häuschens in der besten Gegend von Potsdam nur so wackelten.

Sie schien nicht darüber hinwegzukommen. In dem einzigen Gespräch, das ich mit meiner Mutter ca. 2003 über Annemarie führte, fragte ich genauer nach, ob sie denn wirklich schizophren gewesen sei oder ob sie ihre sogenannten „Tobsuchtsanfälle“ nicht auch bekommen habe, als die Familie versuchte, ihr ihre Gedanken auszureden und sie selbst in einer pubertären Krise steckte? Damals sagte meine Mutter erschrocken: „Aber die Diagnose hat doch Professor Roggenbau gestellt, die damalige Koryphäe in Berlin… sie ist doch selbst als Studentin zu ihm gegangen, hat sich von ihm mit Medikamenten in den Semesterferien behandeln lassen.“ Ich blieb bei meinem Zweifel, denn die Diagnose einer echten schizophrenen Erkrankung auf Anhieb bei einer Medizinstudentin der bekannten Berliner Gesellschaft hätte sich vermutlich selbst Prof. Dr. Christel Roggenbau, der Nachfolger Prof. Bonhoefers, der bekannt ist für seine Vorlesungen über die Eugenik im Sinne der NS-Ideologie, nicht so einfach erlauben können. Außerdem wäre sie in diesem Fall vermutlich schon damals in eine Klinik eingewiesen worden.

Auch ohne diese Diagnose lässt sich nur sagen, dass sie mehrmals wegen heftiger Erregungszustände Medikamente erhielt, worunter sie sich beruhigte, mit guter Prognose aus der Behandlung entlassen wurde und mit Unterbrechung durch ein Krankenpflegepraktikum weiterstudierte bis zum Physikum: Könnte es sich dabei um Entwicklungskrisen gehandelt haben, die sie durchmachen musste, um zu erkennen, was ihre Grenzen sind, ihr Weg? Im Arbeitsdienst nach dem Abitur brach sie am Ende fast zusammen, da sie die körperliche Arbeit überforderte. Dann begann sie eine Krankenschwesternausbildung, die ihr wegen des Patientenkontaktes große Freude machte, sie aber wiederum geistig unterforderte. Also begann sie „nebenher“ mit Feuereifer das in der Familientradition liegende Medizinstudium, von dem sie sich aber enttäuscht und abgestoßen fühlte. Außerdem führte diese Doppelbelastung zu einer Art Burn-Out-Situation, wie wir heute sagen würden.

Vergebliche Bemühungen um Ännes Schutz

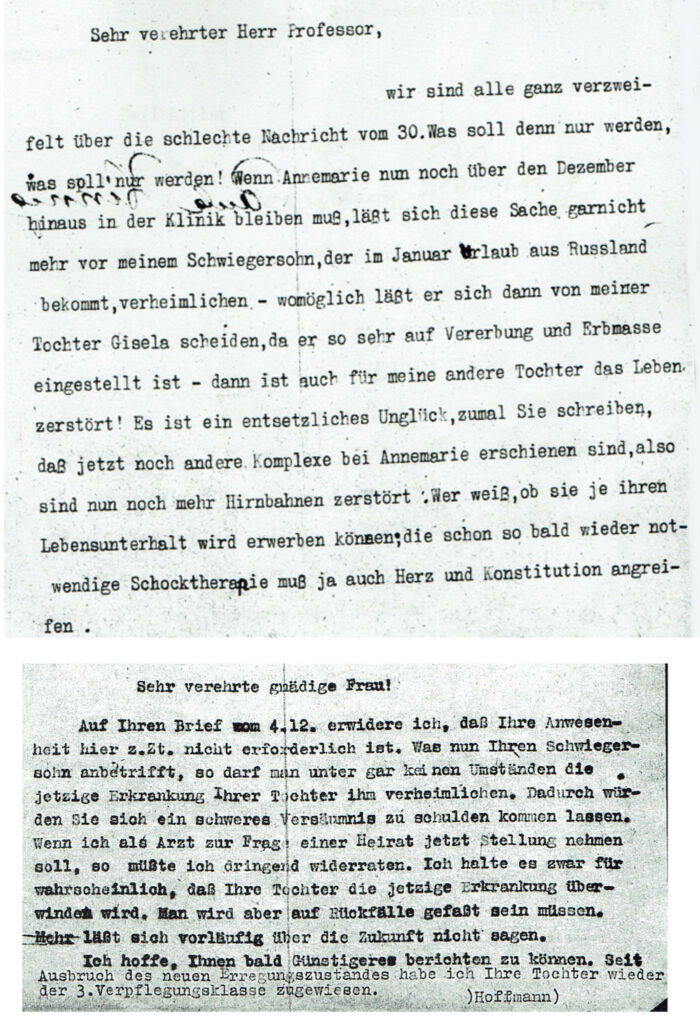

Aber es ist gefährlich, in dieser Zeit offen herauszuschreien, was man denkt. Dafür gibt es genügend Beispiele von Menschen, die ganz schnell in den Katakomben der Folterkeller der Nationalsozialisten verschwanden. Der allseits geachtete August Winnig versuchte ganz sicher seine Hand über sie zu halten. Seine gesellschaftliche Stellung und sein Wort hatten damals Gewicht. Von meiner Großmutter sind mehrere Briefe an Klinikchefs in meiner Hand, in denen sie um die Einflussnahme in die Behandlung ihrer jüngeren Tochter fast bettelt, und ihre devot vorgetragenen Verlegungswünsche formuliert, an einen Ort, an dem die Tochter am ehesten geschützt und ungeschoren bleibt. Es muss unglaublich schwierig gewesen sein, als nicht fachkundiger Mensch in der damaligen Zeit zu „wissen“, welche Klinik an die Tötungsorte für psychisch Kranke verlegte und welche nicht.

© Privatbesitz Mala Heinrich

Schließlich wurde Annemarie im Oktober 1942 in die Psychiatrie in Tübingen eingeliefert, da sie nächtlich vor dem Haus eines Kommilitonen und Freundes randaliert hatte, der sie im Zusammenhang mit der Trauerfeier um seinen Vater zurückgewiesen hatte. In Tübingen wurde sie ca. ein Vierteljahr „durchtherapiert“. Dies geschah beispielsweise in aufsteigenden Dosen von Insulin, worunter die junge Frau in kürzester Zeit massive Gewichtszu- und -abnahmen erlebte sowie mit Elektroschocks in kurzen Abständen und vermutlich erheblichen Nach- und Nebenwirkungen – bis sie als „austherapiert“ galt und damit kostenintensiv wurde.

Die Luft wird dünner

Diese Situation ließ ihre Gefährdung ihren Höhepunkt erreichen: nur eine bewusst von der Familie betriebene Wiederaufnahme in die Familie hätte zu diesem Zeitpunkt ihr Leben retten können, wie wir inzwischen von Götz Aly gelernt haben.

War es der ungeklärte tabuisierte Tod des Vaters, dessen Widersprüchlichkeit einen Familienkonflikt heraufbeschworen hatte? War es ihre Unberechenbarkeit durch die vielleicht jederzeit wieder aufflammende diagnostizierte „Erkrankung“, welche sie im Zentrum der Macht zu einer persona non grata gemacht hätte? Oder war es ein „Nein“ ihrer Schwester Gisela, mit der sie, laut der Tübinger Akten, immer ein gespanntes Verhältnis hatte, weil diese sich selbst im Rahmen einer „Sippenhaftung“ gefährdet sah, ihre eigenen Pläne, nämlich die Beendigung ihres Medizinstudiums an der Universität Berlin, durchführen zu können oder sogar selbst als genetisch minderwertig zu gelten? War es gar ihr damaliger Mann und Schwager von Änne, der Offizier Migge aus Ostpreußen, der sich durch diese Schwägerin in seiner Karriere befleckt und bedroht fühlte, wie aus einem Brief meiner Großmutter an den leitenden Psychiater in Tübingen hervorgeht?

© Universitätsarchiv Tübingen, Signatur 669/10542

Von Tübingen nach Neuss

Tatsache ist, dass Ännes Behandlung und Dokumentation in der Psychiatrie Tübingen Anfang Januar 1943 aufhört. Der Akte hinzugefügt ist eine Aktennotiz der Psychiatrie in Neuss mit der Bitte um Entleihung der Krankenakte Anfang 07/43 und eine zweite, dass die Akte Ende 07/43 mit Dank wieder an das Klinikarchiv der Universitätsklinik Tübingen zurückgegeben wird, jeweils mit Unterschrift derselben vertretenden Chefärztin aus Neuss.

Dazu passt, was ich aus verschiedenen mündlichen Quellen und durch Briefe meiner Grossmutter erfahren habe:

Aufgrund der Eingabe von Paula Winnig, die schon im November mit dem Tübinger Klinikchef den Weihnachtsbesuch ihrer Tochter zu Hause brieflich in Frage gestellt hatte – da sie befürchtete, von dieser wieder nach kurzer Zeit angegriffen und kompromittiert, ja beschuldigt zu werden, sie habe als Mutter ihr Kind belogen und außerdem bereits vor dem Tod des Vaters ein Verhältnis mit August Winnig gehabt – durfte Änne weder zu Weihnachten noch im Januar nach Hause kommen.

Vermutlich ist sie nach ihrer Entlassung aus Tübingen eine sogenannte „Drehtürpatientin“ geworden, was in der damaligen Zeit fast zwangsläufig in den Tod führte, da sie als eine nutzlose finanzielle Belastung für den deutschen Steuerzahler galt. Wer sie wann in das regelmäßig schwer bombardierte Neuss verlegen ließ, lässt sich nur erahnen: Meine Großmutter hatte wohl gehofft, dass sie bei den christlichen Schwestern geschützter wäre als in einem staatlichen Krankenhaus. Sie wusste wohl nicht, dass diese Häuser ganz besonders unter Angriffen der Nationalsozialisten zu leiden hatten. Die ordensmäßig vorgeschriebene Menschenliebe und Wohltätigkeit wurde auf geradezu sadistische Art und Weise verkehrt in ganz besonders menschenverachtend agierende Häuser – beispielsweise durch den Einsatz bestimmten Leitungspersonals seitens des NS-Staates.

Ännes Tod – ein verschleierter Mord

Anfang August 1943 kam dann die Urne auf dem Postwege nach Potsdam, wie üblich mit einer Kostenrechnung und einem Begleitschreiben, dass sie an Diphtherie verstorben sei. Meine Großmutter sei damals, nach Angaben meiner Mutter mir gegenüber, tief betroffen persönlich nach Neuss gefahren, um mit Ännes behandelnder Ärztin zu sprechen. Diese ließ sich jedoch verleugnen und meine Großmutter habe vermutlich über Bestechung von der dortigen Oberschwester und Nonne den Satz gehört: „Seien Sie doch froh, sie hat von der Ärztin eine Spritze bekommen, sie wäre doch am folgenden Tag nach Hadamar verlegt worden“. Dazu passt nicht, dass in den erwähnten Briefen meiner Großmutter an den Tübinger Klinikchef auch seinerseits eine völlige Wiederherstellung von Ännes Gesundheit in Aussicht gestellt wurde und bereits von einem Studienfachwechsel in die Philologie in Freiburg gesprochen worden war.

Ännes Geschichte wirkte sich auch auf mein eigenes Leben aus

War es immer wieder Scham über ihre Familie? Jedenfalls war und blieb das Menschenbild meiner Mutter, dieser hochintelligenten Frau, tief durch die Psychiater der wilhelminischen und nationalsozialistischen Zeit geprägt. Seit meiner Kindheit „wusste“ ich darum, dass sie mir die wahren Tatsachen verschwieg. Und so kam es wohl, dass ich diese durch mein Leben unbewusst wieder aus ihr „hervorlockte“. In einer großen spätpubertären Ablösungskrise von meinem Elternhaus, etwa im gleichen Lebensalter wie die späte Leidens- und Todeszeit Ännes, erzählte meine Mutter einem Fachmann von ihrer Vermutung, ja ihrer Gewissheit, dass ich jetzt, genau wie angeblich mehrere Familienmitglieder vor mir – zuletzt ihre Schwester – ebenfalls an Schizophrenie erkrankt sei.

Der Psychiater, der mit meiner Problematik und Behandlung vertraut war, teilte mir einiges davon mit, speziell den Euthanasietod von Änne und beendete das Gespräch mit den Worten: „und wer hier spinnt, das dürfte wohl klar sein“ – wie eine Absolution aus berufenem Munde kamen mir diese Worte damals vor. Doch fortan ließ mich das Thema nicht mehr los. Zumal ich nach dem Examen trotz vieler Bewerbungen auf andere Gebiete der Medizin nur in der ungeliebten Psychiatrie meine erste Stelle als Assistenzärztin bekam. So musste auch ich die Instrumente der Psychiatrie zur Sedierung und Strukturierung in Krisen anzuwenden lernen – und hatte immer wieder das erschreckende Gefühl, Änne vor mir zu haben. Den Erwerb der Fachärztin für Psychiatrie verweigerte ich, was mein Leben als Ärztin nicht gerade vereinfachte, aber mir auch Kraft und Gestaltungsmöglichkeiten gab.

In meiner ersten Psychotherapie begegnete ich Änne in einem Traum, in dem wir uns beide – sie als ältere, ich als junge Frau – über einem leerem Grab anschauten. Erst meine Großtante Bärbel hatte wohl mein Suchen verstanden. Sie teilte mir noch kurz vor ihrem Tod wichtige Informationen über Änne und ihren Vater, meinen Großvater, mit.

Die beschwerliche Suche nach der Wahrheit – für die Erinnerung an meine Tante

Nach langjährigen fruchtlosen Eigenrecherchen habe ich, dank des Hinweises des Historikers aus der Abteilung Geschichte der Medizinethik an der Universität Erlangen, schließlich ihre Matrikelnummer herausgefunden. So bekam ich ihr Studienbuch in die Hände und konnte damit gezielt im Archiv der Universität Tübingen um die Krankenakte bitten, welche ich nach einem Wechsel an der Archivspitze erhielt. Erst Wochen später traute ich mich, in Neuss nachzufragen.

Der junge ärztliche Direktor der psychiatrischen Klinik erwies sich als wenig interessiert an meiner Familiengeschichte. Er erklärte auf Nachfrage, es gäbe keine alten Akten mehr, das Archiv sei im Krieg verbrannt. Als ich daraufhin mit dem Konvent der inzwischen sehr kleinen Schwesternschaft in Verbindung trat, verhielt sich auch die Äbtissin auf ähnliche Weise: Ich solle doch die alten Geschichten ruhen lassen. Außerdem habe es niemals eine Ärztin in der damaligen Zeit in der Psychiatrie Neuss gegeben. Dem konnte ich widersprechen, da ich den Namen der Ärztin auf den Aktennotizen stehen habe, als offizielle Vertreterin für den damals einberufenen Chefarzt der Abteilung.

Ich als ihre Nichte möchte meiner Tante Annemarie Siegfried einen Stolperstein setzen lassen. Daher werde ich nicht aufgeben nachzuforschen, was in Neuss passiert ist. Ich bin mir sicher, ich werde noch andere Menschen finden, deren Angehörige dort in dieser Zeit zu Tode kamen.