Vielen Dank an Beate Klarsfeld für die Mitwirkung an diesem Beitrag.

Die Zeit nach Ende des Zweiten Weltkriegs war in der Bundesrepublik geprägt von einer weit verbreiteten Abwehr von Verantwortung, einem anhaltenden Antisemitismus sowie der Untätigkeit staatlicher Stellen, die sich nicht wirklich um die Strafverfolgung ehemaliger NS-Täter bemühten[1]. Shoah-Überlebende und deren Nachkomm*innen waren daher mit der Anforderung konfrontiert, sich eigenmächtig für die Aufarbeitung des Genozids des Vorgängerregimes einsetzen zu müssen[2]. Im Unterschied zu den in Deutschland lebenden Juden*Jüdinnen traten die französischen Shoah-Überlebenden – darunter viele, die als Kinder und Jugendliche im Versteck überlebt hatten – besonders entschlossen in der Öffentlichkeit mit dem Ziel auf, ehemalige SS-Funktionäre in der Bundesrepublik zur Rechenschaft zu ziehen. Serge und Beate Klarsfeld, die sich 1961 an einer Metrostation in Paris kennen und lieben gelernt hatten, führten diesen Kampf um Anerkennung und Gerechtigkeit an. Ihr Motiv ergab sich insbesondere aus ihren Biografien. Serge Klarsfeld hatte als kleiner Junge am 30. September 1944 im Versteck in der Wohnung seiner Familie in Nizza beobachtet, wie das Kommando des SS-Hauptsturmführers Alois Brunner seinen Vater abholte. Arno Klarsfeld wurde anschließend nach Auschwitz deportiert und verstarb dort. Beate Künzel wurde 1939 in Berlin in einfachen Verhältnissen geboren; ihr Vater war Wehrmachtssoldat. Sie engagierte sich aus Empathie mit ihrem Ehemann und dessen Mutter, aber wollte auch, wie sie immer wieder betonte, ausdrücklich „als Deutsche“[3] Stellung beziehen und stellvertretend für die ehemalige Tätergesellschaft Verantwortung übernehmen. Angesichts des Schweigens in der Bundesrepublik kam das Ehepaar zu dem Schluss, dass es provokanter Aktionen bedurfte, um die Öffentlichkeit wachzurütteln. Wie sonst konnte die Aufmerksamkeit auf ehemalige SS-Größen gelenkt werden, die ja beschaulich und gut integriert inmitten des bürgerlichen Milieus der Bundesrepublik lebten?

© Harry Zvi Dreyfus, Screenshot der Filmaufnahmen

Zu Beginn des Jahres 1971 starteten die Klarsfelds ihre Kampagne gegen die ehemaligen SS-Funktionäre Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn. Kurt Lischka und Herbert Hagen hatten in hoher Funktion in Paris während der Besatzung zusammen mit der Vichy-Polizei antijüdische Razzien vereinbart und an ihren Schreibtischen Deportationsbefehle unterzeichnet. Ernst Heinrichsohn, der in den 1970er Jahren CSU-Bürgermeister im bayrischen Miltenberg wurde, war als junger Mann im Lager Drancy bei Paris insbesondere durch seine Brutalität gegenüber den dort internierten Kindern aufgefallen. Zunächst konfrontierten die Klarsfelds Kurt Lischka zu Hause in Köln-Hohlweide und Herbert Hagen in Warstein im Sauerland mit den von ihnen damals unterzeichneten Deportationsanweisungen. Sie wurden abgewiesen, keiner von beiden wollte mit ihnen sprechen. Kurze Zeit später versuchte das Ehepaar erneut, Lischka auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle zur Rede zu stellen. Diesmal war der Kölner Kameramann und Shoah-Überlebende Harry Zvi Dreyfus mit dabei[4]. Seine Filmaufnahmen zeigen, wie Lischka vor der Kamera flieht und sein Gesicht mit der Aktentasche bedeckt.

Am 21. Februar 1971 versuchte das Ehepaar Klarsfeld dann, Kurt Lischka zu entführen. Begleitet wurden sie diesmal von dem Fotografen Elie Kagan[5], der als Kind in Paris im Versteck die Deportationen überlebt hatte. Ziel der Entführung war es, Lischka in seinem früheren Arbeitszimmer in Paris an den Schreibtisch zu setzen, an dem er damals die antisemitischen Beschlüsse unterzeichnet hatte. Der Entführungsversuch scheiterte zwar, aber die Schlagzeilen über diese spektakuläre Aktion verbreiteten sich mit rasanter Geschwindigkeit in der internationalen Medienöffentlichkeit[6].

Militants des la Mémoire

Am 11. Mai 1971 wurden bei einer Protestaktion im Bonner Bundestag Flugblätter von der Zuschauer*innentribüne geworfen, um gegen die Ernennung des FDP-Bundestagsabgeordneten Ernst Achenbach zum Europa-Kommissar zu protestieren. Unterstrichen wurde auch die Forderung nach umgehender Ratifizierung des am 2. Februar 1971 von Bundeskanzler Willy Brandt unterzeichneten Zusatzabkommens zum deutsch-französischen Überleitungsvertrag, denn erst dann konnte Anklage gegen die in den 1950er Jahren in Frankreich in Abwesenheit verurteilten ehemaligen SS-Funktionäre Lischka, Hagen und Heinrichsohn erhoben werden. Das Ehepaar Klarsfeld trat nun zusammen mit einer Gruppe von Nachkomm*innen von Shoah-Überlebenden an die Öffentlichkeit. Die „Militants de la Mémoire“ besetzten am 24. Juni 1971 das Büro von Ernst Achenbach in Essen. Doch der Jurist und ehemalige Nazi-Funktionär wurde erst 1975 als Berichterstatter des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag abberufen[7]. Derweil verurteilte ein Kölner Gericht Beate Klarsfeld am 9. Juli 1974 wegen der versuchten Entführung von Kurt Lischka zu zwei Monaten Freiheitsstrafe; diese Strafe wurde jedoch nach internationalen Protesten zur Bewährung ausgesetzt[8].

Die Gruppe „Militants des la Memoire“ wurde schnell zu einer wichtigen Begegnungsmöglichkeit für französische Shoah-Betroffene aus ganz verschiedenen Altersgruppen. Ehemalige Resistance-Kämpfer*innen, die Auschwitz oder Buchenwald überlebt hatten, gehörten der Gruppe ebenso an wie junge jüdische Aktivist*innen, die in der Ligue internationale contre l’Antisémitisme (LICA, heute Ligue internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme/LICRA) organisiert waren. Léa Feldblum, die als junge Frau zusammen mit sechs weiteren Erzieher*innen und 44 Kindern aus dem jüdischen Kinderheim Izieu deportiert worden war, hatte selbst Auschwitz überlebt und wurde nun zu einer wichtigen Sprecherin der Gruppe. Auch Fortunée Benguigui und Ita Rosa Halaunbrenner, begleitet von ihrem zweitältesten Sohn Alexandre, vertraten die Gruppe in der Öffentlichkeit. Der Ehemann von Ita Rosa Halaunbrenner war in Lyon von Barbies Schergen hingerichtet worden und drei Kinder des Ehepaars wurden deportiert, zwei Mädchen aus dem Kinderheim Izieu bei Lyon sowie der älteste Sohn Leon nach Auschwitz-Birkenau[9].

Die kämpferischen Proteste der jüdischen Aktivist*innen führten schließlich zu einem regelrechten Eklat zwischen der deutschen und der französischen Regierung. Am 30. Januar 1975 beschloss der Deutsche Bundestag endlich die Ratifizierung des Zusatzabkommens zum Überleitungsvertrag. Damit war der Weg frei, Lischka, Hagen und Heinrichsohn vor ein deutsches Gericht zu stellen. Der „Frankreich-Komplex“[10] – so die Bezeichnung für die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen der Zentralen Stelle in Ludwigsburg zu den NS-Verbrechen – umfasste jedoch weitaus mehr Personen, denn zwischen 1940 und 1944 waren circa 200 Spitzenfunktionäre der Sicherheitspolizei (Sipo) und des SD in Frankreich eingesetzt gewesen. Als Serge Klarsfeld am 4. Februar 1976 dem Frankfurter Generalstaatsanwalt Akten mit Beweismaterial gegen die ehemaligen SS-Funktionäre Fritz Merdsche und Hans-Dietrich Ernst[11], die für die Deportation und die Erschießung von Jüdinnen und Juden in Frankreich verantwortlich waren, übergeben wollte, wurde er aufgrund eines offenen Haftbefehls wegen der versuchten Lischka-Entführung festgenommen.

Am 19. Mai 1976 begann vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen neun junge Mitglieder der Militants de la Memoire wegen der Sachbeschädigung an Lischkas Büro im Jahr zuvor. Beate Klarsfeld stand wieder vor Gericht, nun zusammen mit der Auschwitz-Überlebenden Gertrude Drach und dem Pariser Rabbiner Farhi. Am Tag des Prozessbeginns zertrümmerten 15 junge französische Aktivist*innen ein weiteres Mal die Fensterscheiben an Lischkas Büro und versammelten sich zu lautstarken Solidaritätsbekundungen vor dem Gerichtsgebäude[12]. Im Zeugenstand ergriff die 24-jährige Élisabeth Hajdenberg für die Nachkomm*innen das Wort: „Alle Razzien, alle Lischkas haben uns nicht vernichten können. Sie müssen uns freisprechen. Einen Rabbiner und eine Auschwitz-Überlebende zu verurteilen, wäre eine Beleidigung für die sechs Millionen Toten, die ermordet wurden, weil sie Juden waren.“[13]

Dieser Prozess markierte aus drei Gründen eine historische Zäsur. Erstens standen erstmalig in der Bundesrepublik Shoah-Überlebende und deren Nachkomm*innen wegen ihrer Protestaktionen gegen ehemalige NS-Täter als Angeklagte vor Gericht. Zweitens begründeten die jüdischen Angeklagten ihre militanten Aktionen als notwendig und legitim. Drittens konfrontierten die Nachkomm*innen die bundesrepublikanische Gesellschaft offensiv mit der Forderung, justizielle Verantwortung für die NS-Verbrechen zu übernehmen und die für die Deportationen aus Frankreich verantwortlichen Täter vor Gericht zu stellen[14].

© Serge und Beate Klarsfeld

Serge und Beate Klarsfeld konzentrierten sich bis zum Beginn des Kölner Prozesses gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn im Oktober 1979 darauf, in Archiven nach weiteren Dokumenten aus der NS-Zeit zu suchen, um die Verantwortung der drei ehemaligen SS-Männer noch genauer belegen zu können[15]. Diese Quellen wurden zunächst primär als Beweise für das anstehende Gerichtsverfahren gesichert. Bei den Recherchen boten sich aber auch zahlreiche Ansatzpunkte, die zerrissenen Familiengeschichten der jüdischen Mitstreiter*innen zu rekonstruieren. Zum einen erfuhren die Eltern und Angehörigen der Kinder aus Izieu, wie sich die Deportationen genau abgespielt hatten, und trugen Fotos und Erinnerungen zum Gedenken an ihre ermordeten Kinder zusammen. Und diejenigen, die als Kinder und Jugendliche die Deportationen aus Frankreich im Versteck überlebt hatten, erlangten Kenntnis darüber, mit welchem Transport ihre Eltern deportiert worden und wann sie in Auschwitz oder Sobibor angekommen waren. Bis heute finden jedes Jahr an den Tagen, als die Deportationszüge Paris verlassen haben, Gedenkveranstaltungen statt, auf denen die Namen, Geburtsdaten, der Tag des Abtransports und der Tag der Ankunft in einem der nationalsozialistischen Vernichtungslager öffentlich vorgelesen werden.

© Serge und Beate Klarsfeld

Im Vorfeld des Kölner Prozesses änderten die Militants de la Memoire offiziell ihre Selbstbezeichnung um in (Association des) Fils et Filles de Déportés Juifs de France (FFDJF). Annette Zaidman, 1934 als Tochter immigrierter polnischer Juden*Jüdinnen in Paris geboren, hatte die Razzien des Velodrome d‘Hiver selbst überlebt, aber ihren Vater und ihren Bruder in Auschwitz verloren. Sie gehörte zu den aktiven Mitbegründer*innen der Organisation, die seit Januar 1979 offiziell als Sprachrohr der französisch-jüdischen Nachkomm*innen fungiert und bis heute deren Interessen in der Öffentlichkeit vertritt[16]. Der eingetragene Verein verzeichnete bei seiner Gründung 500 Mitglieder. Im Bulletin de Liaison de Fils et Filles de Déportés Juifs de France, das erstmals im Juni 1979 erschien[17], wurden für den 6. Juni 1979 zwei Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen angekündigt. Zunächst fuhr die Gruppe nach Düsseldorf wegen des seit vier Jahren laufenden Gerichtsprozesses gegen die ehemaligen Wachleute des Konzentrationslagers Majdanek. Danach wurde in Köln protestiert, um erneut die Eröffnung des Gerichtsverfahrens gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn zu fordern.

© Serge und Beate Klarsfeld

Mit Beginn des Lischka Prozesses vor dem Kölner Landgericht am 23. Oktober 1979 begann eine verdichtete Aktionsphase. Serge Klarsfeld[18] erinnert sich: „Die Söhne und Töchter der Deportierten lebten in den folgenden Wochen mit uns zusammen im Rhythmus des Nachtzugs Paris-Köln und zurück.“ Das Urteil, das Richter Faßbender am 2. Februar 1980 gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn verkündete, konnte als Anerkennung für das langjährige Engagement der Nachkomm*innen verstanden werden. Serge Klarsfeld[19] schreibt rückblickend: „Wir begannen diese Kampagne zu zweit, doch an ihrem Ende hatten sich tausend Nachkommen von Deportierten um uns geschart. Aus einer Initiative Einzelner hatten wir eine gemeinsame Aktion gemacht und das Instrument und die Gruppe geschaffen, die uns die Zukunft erleichtern und dank der wir unsere Ziele in den nächsten Jahrzehnten gemeinsam angehen konnten.“

Von traumatischen Familiengeschichten zu politischer Handlungsmacht

© Serge und Beate Klarsfeld

Welcher Voraussetzungen bedurfte es, dass die französisch-jüdischen Nachkomm*innen eine derartige Stärke entwickelten und ihre Forderungen lautstark in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit vertraten? Wie gelang es den Mitgliedern der FFDJF, ihre traumatischen Familiengeschichten in politische Handlungsmacht zu übersetzen? Sicherlich spielten der erinnerungskulturelle Kontext und die hohe Integration der jüdischen Bevölkerung in die französische Gesellschaft eine nicht unerhebliche Rolle. Serge und Beate Klarsfeld betonen zudem, dass die Bezugnahme auf Israel stärkend gewirkt hat. Wichtig waren aber vor allem die konkreten Beziehungen im sozialen Nahbereich. Das Zusammenkommen und der Austausch bei den Gruppentreffen der FFDJF half vor allem denjenigen, die als Kinder und Jugendliche ihre Eltern und Angehörigen in der Shoah verloren hatten und ohne spezifisches Wissen über ihre Herkunft in der französischen Nachkriegsgesellschaft aufgewachsen waren. Verständlicherweise verfügten nicht alle Nachkomm*innen über die Kraft, sich politisch zu engagieren und sich öffentlich zu äußern. Während sich viele erst nach einem langen persönlichen Prozess an die Öffentlichkeit wagten, ging beispielsweise der Fotograf Elie Kagan einen anderen Weg. Er wurde durch sein politisches Engagement gegen den blutigen Algerienkrieg auf seine eigene Familiengeschichte aufmerksam und entschied sich später, diese zu erforschen und sich für historische Gerechtigkeit zu engagieren.

Persönliche Wege der Traumabearbeitung sind immer divers und vielschichtig, in der Regel beschwerlich und voller Umwege. Aus diesem erweiterten Erfahrungshorizont entstand das Bedürfnis, ethische und politische Maßstäbe für die Gestaltung von Gesellschaften abzuleiten. Die Gruppe um Serge und Beate Klarsfeld protestierte daher auch immer wieder gegen Antisemitismus, Rassismus und Neonazismus und warnte vor autoritären, rechten und faschistischen Entwicklungen in Europa.

Jüdinnen und Juden, deren Angehörige ermordet wurden, die selbst aber die Shoah überlebt haben, leben mit dieser schmerzhaften Erinnerung an das gewaltsame Auseinanderreißen der Familien und dem Wissen um die brutale Ermordung ihrer Liebsten. Durch die Auseinandersetzung mit diesem Verlust entwickeln sie – gerade in der Begegnung mit anderen Betroffenen – die notwendige Sprach- und Handlungsmacht, um von der Mehrheitsgesellschaft die juristische Verantwortungsübernahme für die NS-Verbrechen einzufordern. Erst durch die Anerkennung dieser Forderung, die der Opferperspektive historische Autorität verleiht, kann sich eine Kultur der Gerechtigkeit etablieren, die normativ und präventiv Wirksamkeit entfalten kann.

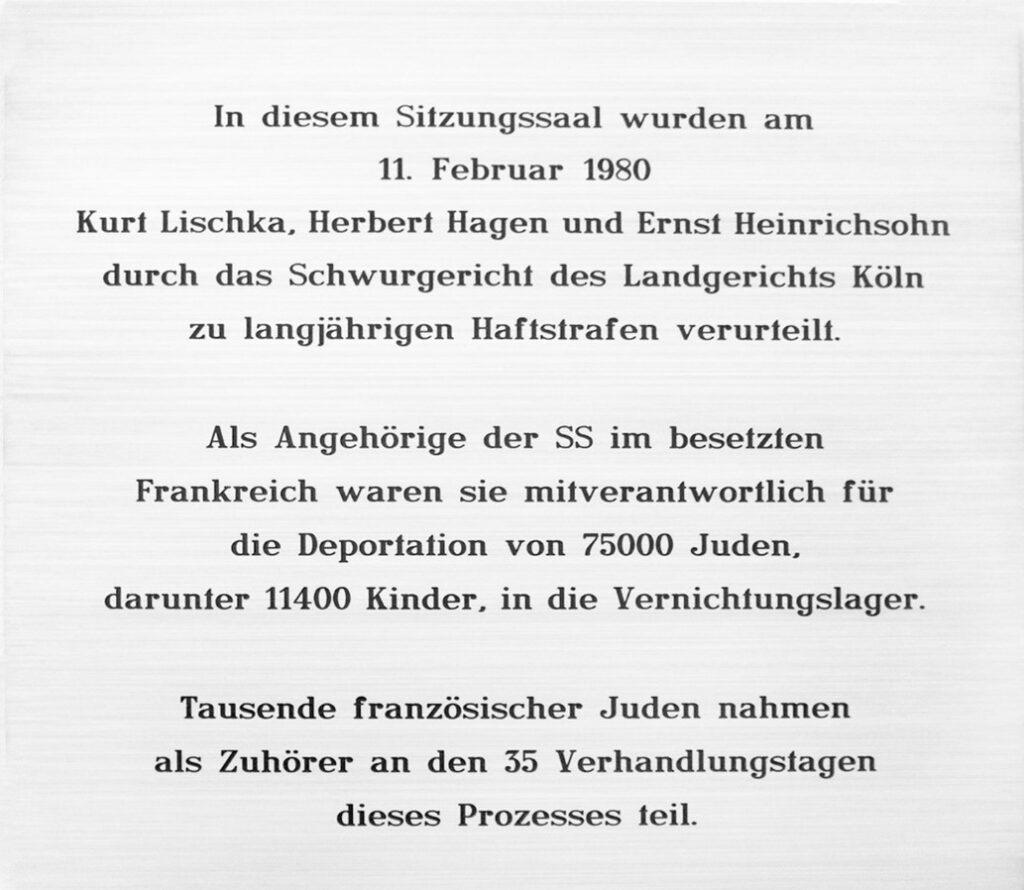

Mit einer Ausstellung zum Lischka Prozess in der Gedenkstätte der Stadt Köln 2006, die von einer Studierendengruppe zusammen mit der Verfasserin dieses Beitrags und in Kooperation mit den FFDJF erstellt wurde, wurde die Erinnerung an den NS-Prozess symbolisch an den Ort des Geschehens zurückgebracht[20]. Diese Erinnerung sollte 2011 weiter verfestigt werden, als im ehemaligen Gerichtssaal im Kölner Landgericht unter Anwesenheit der FFDJF und des damaligen Vorsitzenden Richters Dr. Faßbender eine Plakette in die Wand eingelassen wurde. Auf dieser wird jedoch nur auf den Prozess an sich, nicht jedoch auf das politische Engagement der französisch-jüdischen Nachkomm*innen verwiesen, die maßgeblich den Prozess vorantrieben. Es bleibt daher weiterhin ein zentrales Gebot, die Anerkennung der Opfer und ihrer Nachkomm*innen ins Zentrum des Gedenkens zu stellen.

© Anne Klein

© Anne Klein

[1] vgl. Klein, 2006

[2] vgl. Fehlberg & Klein, 2021

[3] Winkler, 2023

[4] Klein, 2013, S. 154-159

[5] vgl. Kagan & Rotman, 1989

[6] vgl. Klein, 2013, S. 121-128; Klein, 2023; Klarsfeld, 2015, S. 249

[7] vgl. Klarsfeld, 2015, S. 293; Klein, 2008

[8] vgl. Blank 1974, S. 7

[9] vgl. Klarsfeld 1985; Klarsfeld, 2015, S. 306 f.

[10] vgl. Brunner, 2004

[11] vgl. Brunner, 2004, S. 74 und S. 63

[12] vgl. Klarsfeld, 2015, S. 376 ff.

[13] zit. in: ebd., S. 379

[14] vgl. BdA/VVN, 1976

[15] vgl. Klarsfeld, 1977; Billig, 1979

[16] vgl. Klarsfeld 2015, S. 395

[17] vgl. Bulletin I, 1979, S. 3

[18] Klarsfeld, 2015, S. 407

[19] ebd., S. 207

[20] Klein, 2013

Literaturverzeichnis

- Billig, Joseph, Die Endlösung der Judenfrage. Studie über ihre Grundsätze im III. Reich und in Frankreich während der Besatzung. Aus dem Französischen von Eva Schulz. Paris: Dokumentationszentrum für Jüdische Zeitgeschichte CDJC, 1979.

- Blank, Ulrich: Beate Klarsfeld und die Deutschen [Ein Kommentar]. In: Humanistische Union (Hrsg.), Vorgänge. Zeitschrift für Gesellschaftspolitik. 10/4, 1974, Weinheim: Beltz, 1974, 7.

- Brunner, Bernhard, Der Frankreich-Komplex. Die nationalsozialistischen Verbrechen in Frankreich und die Justiz in der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 2004

- Bund der Antifaschisten (BdA/VVN), Der Fall Lischka. Dokumentation eines öffentlichen Skandals, Köln 1976.

- Ewald, Carl H., Wie begegnet man einem Massenmörder? Interview mit dem Kurt Lischka-Filmer Harry Zwi Dreifuss. In: Neue Rheinische Zeitung, Online-Flyer Nr. 59 vom 29.08.2006, http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=10100 (abgerufen am 22.09.2023).

- Fehlberg, Thorsten/Klein, Anne, Nachkomm_innen von NS-Verfolgten als erinnerungspolitische Akteur_innen (zusammen mit Thorsten Fehlberg). In: Janna Lölke/Martina Staats (Hrsg.), Richten-Strafen-Erinnern. Nationalsozialistische Justizverbrechen und ihre Nachwirkungen in der Bundesrepublik, Göttingen: Wallstein 2021, 235-252.

- Klarsfeld, Serge (Hg.), Die Endlösung der Judenfrage in Frankreich, Deutsche Dokumente 1941-1944, Paris 1977.

- Klein, Anne, Mentalität- Massenmord-Moral: Rechts- und Geschichtsverständnis der Bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft. In: Frank Neubacher/Anne Klein (Hrsg.), Vom Recht der Macht zur Macht des Rechts? Interdisziplinäre Beiträge zur Zukunft Internationaler Strafgerichte, Berlin: Duncker & Humblot 2006, 161-186.

- Klein, Anne, „Militants de la Mémoire“. Repräsentationen jüdischen Engagements in den 1970er Jahren. In: Katharina Stengel, Fritz Bauer Institut (Hrsg.), Opfer als Akteure. Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 12, Frankfurt a.M., New York: Campus 2008, 126-147.

- Klein, Anne (Hrsg.), unter Mitarbeit von Judith Weißhaar), Der Lischka Prozess. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte, Berlin: Metropol 2013.

- Klein, Anne, NS-Täter im Visier der Filmkamera//Begegnungen. Der Kameramann Harry Zvi Dreifuss und sein Film über das Ankommen, in: dies., Der Lischka Prozess. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte, Berlin: Metropol 2013, 154-159.

- Klein, Anne, Historical justice through democratic action: French Holocaust survivors and the Lischka trial in Cologne (1971–1980). In: Ruth Leiserowitz, Gintaré Malinauskaitè, Hektoras Vitkus (eds.), Making Justice Visible. War Crime Trials. Media and Memory after World War II, Einzelveröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Warschau 45, Osnabrück: Fibre 2022, 293-319.

- Klein, Anne, Zwischen Trauma und Gerechtigkeit. Der Kampf der Fils et filles de déportés juifs de France (FFDJF) gegen die Straflosigkeit von NS-Tätern in den 1970er Jahren. In: Brunner Markus, Fehlberg, Thorsten, Heller, Ayline (Hrsg.), Nachgeborene. Psychologie & Gesellschaftskritik. 47, H. 185/186 (2023), 131-158.

- Winkler, Philipp, Beate Klarsfeld, Nazi-Jägerin, Deutsches Rundfunkarchiv, Interview mit Beate Klarsfeld in der Aktuellen Kamera, 8.11.1968, DNR 081067 (abgerufen am 25.07.2023)

- Zaidmann, Annette, Hommage & Annette Zaidmann, 3. Oktober 2022, https://www.fondationshoah.org/la-fondation/hommage-annette-zaidman, (abgerufen am 01.08.2023)