© B. Stellbrink-Kesy

Es muss um 1968 gewesen sein. Mein Vater – damals in seinen mittleren Jahren – und ich mit 17, wir standen uns mit zorniger Erbitterung gegenüber und schrien uns an. Warum nur? Es ging um den Einfluss der Erblichkeit auf die Persönlichkeit von Menschen. Ich vertrat die Ansicht, der Mensch werde durch seine Umwelt entscheidender geprägt als durch biologische Faktoren. Mein Vater war der gegenteiligen Überzeugung. Ich wunderte mich über die Wucht des schmerzlichen Zusammenpralls. Warum war ich denn so getroffen? Ich ahnte, ich als Person war gemeint. In meiner Familie war häufig von ‚Minderwertigkeitskomplexen‘ die Rede. Auch mein etwas menschenscheuer Vater sollte daran leiden. Ich wuchs heran und begann darüber nachzudenken, ob es vielleicht die langen Schatten des Nationalsozialismus waren, die unser Zusammenleben trübten. Eine Ahnung, die sich kaum an etwas festmachen ließ. Der Alltag meiner Eltern ab 1933, als sie auf der Schwelle vom Kind zum Erwachsenen gewesen waren, verbarg sich hinter einer undurchdringlichen Nebelwand

Familiengeschichte mit doppeltem Boden

Als Jugendliche habe ich viel darüber nachgedacht, was die Schwierigkeiten in meiner Familie mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten. Doch in den 60er Jahren gab es kaum Möglichkeiten für eine Schülerin, solche Fragen zu beantworten.

Ich trat sofort nach dem Abitur die Flucht nach Berlin an, um einer erstickenden und vergifteten Atmosphäre zu entkommen. In einer Frauenwohngemeinschaft fand ich schließlich einen Rahmen, geprägt von gegenseitigem Interesse und Solidarität, um mich über meine Erfahrungen auszutauschen. In diesen 70er Jahren wuchs in mir die Überzeugung, dass das Persönliche politisch ist und dass es für ein besseres Verständnis der Vergangenheit gut ist, Frauen in der Geschichte sichtbarer zu machen. Ich ahnte noch kaum, wie sehr das auch auf meine eigene Geschichte zutraf.

© Privatbesitz B. Stellbrink-Kesy

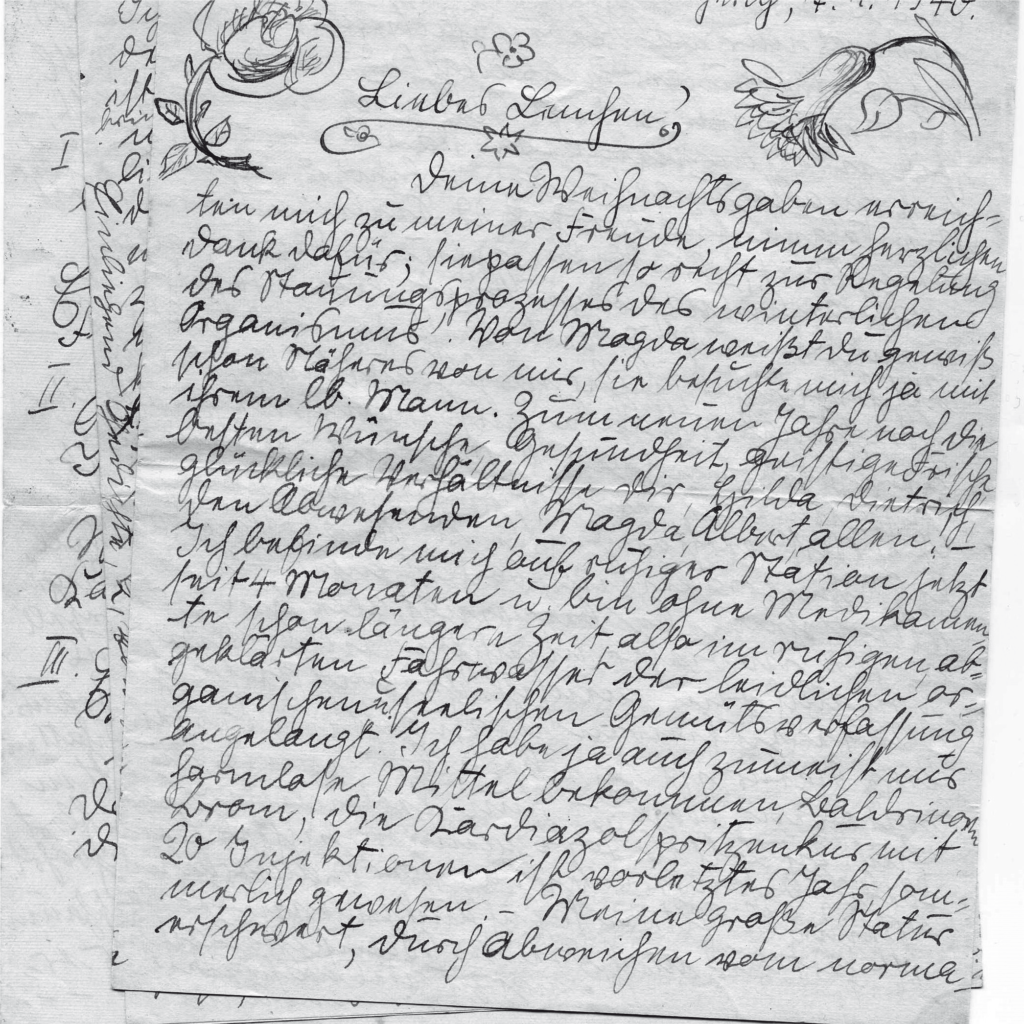

Meine Eltern vermittelten, sie hätten innerlich Distanz zum Nationalsozialismus gehabt. So stammte meine Mutter aus einer sozialdemokratischen Familie. Mit etwa neun Jahren war in meiner Familie viel von einem Onkel meines Vaters namens Karl-Friedrich (genannt „Fritz“) die Rede, der in der NS-Zeit in Hamburg hingerichtet worden war. Zusammenhänge blieben nebulös und kryptisch. Erst 1993 sprach mein Vater völlig überraschend erstmals über eine Tante namens Irmgard (1897-1944), die anscheinend spurlos aus der Familie verschwunden war. Sie war die Schwester jenes Onkels gewesen, der – wenngleich von Jugend an völkisch – um das Jahr 1940 dann Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet hatte. Ihre verleugnete Existenz war bis zu jenem Tag im Jahr 1997, an dem ich nach dem Tod meiner Eltern ihre Briefe unter dem doppelten Boden eines Schrankes fand, diese spürbare Leerstelle, die ich nicht hatte füllen können. Ihre Geschichte hatte gewirkt wie ein unterirdischer Fluss, der eines Tages hunderte von Kilometern entfernt wieder zutage tritt. Ich – wir alle – hatten im Schatten dieses Familiengeheimnisses gelebt.

Seitdem ließ mich Irmgards Existenz nicht mehr los, zumal ich zahlreiche Familiendokumente fand, die damit im Zusammenhang standen. Damit eröffnete sich die Chance herauszufinden, warum diese Frau 1944 scheinbar spurlos aus der Familie verschwunden und bis fast zur Jahrtausendwende verleugnet worden war. Wer war Irmgard?

Mein Vater sagte damals, 1993, dass er nicht wisse, ob sie ein Opfer der NS-Euthanasie geworden sei. Dieser Satz war ein Schock! Niemand war 50 Jahre lang dieser Frage nachgegangen. Ich ahnte, dass mein Vater unbewusst vieles Unverarbeitete aus seiner Kindheit und Jugend auf mich übertragen hatte.

Eine unerhörte Geschichte

Die Briefe von Irmgard Heiss aus den Jahren 1939 – 42 aus Heil- und Pflegeanstalten wurden Ausgangspunkt und roter Faden meiner Rekonstruktionsarbeit. Als „menschenreiche Öde“ beschreibt sie darin ihre Umgebung, sich selbst als „frei aber verpönt“.

Zusammen mit den Familiendokumenten und Irmgards Krankenakte ergab sich eine Lebenslinie, die wie in einem Brennglas die Psychiatriegeschichte der Zeit zwischen den Weltkriegen und der anschließenden NS-Euthanasie bündelte und Zusammenhänge sichtbar werden ließ.

© Privatbesitz B. Stellbrink-Kesy

Es wurde deutlich, dass die Lebensfäden der Geschwister Karl-Friedrich und Irmgard Stellbrink eng verwoben gewesen waren und die Hinwendung des Bruders zum Widerstand gegen das NS-Regime mit der Erfahrung der Nachstellungen durch die Rassenhygiene zu tun gehabt haben musste.

Als junge Frau aus bürgerlichem Haus hatte Irmgard in einer Zeit der Umbrüche ihre eigene Lebensperspektive gesucht. Sie galt als klug und war sehr musikalisch, wollte sich zur Künstlerin ausbilden lassen. 1916 war sie allein nach Berlin gegangen, statt die vorgesehene Lehrerinnenausbildung abzuschließen, und hatte wenig später „unter ihrem Stand“ einen rätedemokratisch orientierten Bergarbeiter geheiratet. Die Familie geriet 1920 in Bochum in die Kämpfe um die Niederschlagung des Kapp-Putsches. Als ihr Mann 1923 in Untersuchungshaft geriet, suchte sie mit den zwei kleinen Kindern Unterstützung in ihrem Elternhaus und wurde abgewiesen. Bald wandten sich die Eltern mit der Frage an Ärzte, ob diese Frau denn noch normal sei. Nein, bestätigten eugenisch beeinflusste Psychiater: Sie sei minderwertig, gefährde den Volkskörper und müsse darum interniert werden. 1924 begann so bereits ihre Stigmatisierung als „minderwertige Psychopathin“, die bald die Form einer Verfolgung annahm. Briefe der Eltern an ihren Bruder Fritz, der zwischen 1921 und 1929 in Brasilien als Pfarrer deutsche Gemeinden betreute, spiegeln deren Sicht. Gemeinsam mit seiner Frau Hildegard nahm Fritz nach seiner Rückkehr aus Brasilien 1930 Irmgards Söhne als Pflegekinder auf. In den Jahren 1933 – 39 mussten die Pflegeeltern versucht haben, die Kinder vor dem Zugriff der rassenhygienischen Erbuntersuchungen, möglicherweise gar vor der drohenden Zwangssterilisation nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, zu bewahren. Denn Irmgard galt inzwischen als erbkrank. Über diese Dinge war auch damals ein absolutes Schweigegebot verhängt. Ich musste lernen, dieses Schweigen in den Dokumenten zu lesen.

2011 fand ich ihre Krankenakte im Landesarchiv NRW. 1940 geriet Irmgard demnach ins Fadenkreuz der Euthanasie. Wie durch ein Wunder überlebte sie die Vergasungsaktion T4, kämpfte ums Überleben, starb aber 1944 in der zweiten Phase der NS-Euthanasie an Hunger und Vernachlässigung – wie viele Tausende mit ihr. Ihr Bruder konnte ihr nicht helfen. Sie hat ihn um wenige Monate überlebt.

Einer ihrer Söhne starb mit 19 Jahren 1940 gleich zu Beginn des Frankreichfeldzuges. Die Spuren ihres zweiten Sohnes verlieren sich um 1948 im Magdeburger Raum.

Was muss erzählt werden und wie?

© B. Stellbrink-Kesy

Meine Annäherung begann mit den Mitteln der Kunst und förderte eine Menge zutage. Das Bildermachen half mir, mich durch all die schwierigen Gefühle hindurchzuarbeiten. Es nahm den Körper mit und begleitete die Wut und das Entsetzen darüber, dass ein Mensch aus meiner Familie von meinen Angehörigen über seinen einsamen und gewaltsamen Tod hinaus totgeschwiegen worden war. Die Kunst erlaubte mir, mich so auf der Grundlage der Brieffunde und weiterer Bruchstücke dem Menschen Irmgard Heiss und dem schwierigen Geschehen rund um das Thema NS-Euthanasie zu nähern.

10 Jahre lang tauschte ich mich gleichzeitig mit Fritz Stellbrinks jüngster Tochter, meiner Tante Waltraut aus, die Irmgard noch gekannt hatte. Es stellte sich heraus, dass sie unter dem Schweigen litt. Schließlich konnte ich sie vor ihrem Tod im Jahr 2017 davon überzeugen, dass es gut sein würde, die Geschichte ihrer Tante zu erzählen.

Ich beschloss, nicht mit dem Finger auf meine Vorfahren zu zeigen und sie für schuldig zu erklären. Viel wichtiger war mir zu verstehen, wie es dazu hatte kommen können.

Ich recherchierte, konstruierte die Geschichte und arbeitete gleichzeitig an der Form, in der ich meiner Aufgabe gerecht werden könnte: Irmgard stellvertretend für viele andere zu bezeugen und sie lebendig zu schildern als die, die sie gewesen war, bevor sie 1925 an den Rand des Lebens gedrängt wurde und als die, zu der sie in den Anstalten gemacht wurde.

Mir war klar: Nur im Erzählen können Menschen lebendig werden. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich mit meiner toten Tante in einen fiktiven Dialog eintreten konnte. Die Dialoge verliehen dem schweren Stoff zugleich Leichtigkeit und Lebendigkeit, denn sie verliefen durchaus nicht immer harmonisch. Ich schildere Irmgard als die Rebellin, die sie zu Lebzeiten war.

Versöhnung? Bedingt.

Warum mein Vater so lange geschwiegen hat, habe ich nach meiner Rekonstruktionsarbeit besser verstanden. Es gibt darauf keine schnelle Antwort. Vermutlich hätte er sogar selbst Nachforschungen angestellt, wäre ihm noch die Zeit dazu geblieben. Ganz sicher hat er sich dabei Unterstützung durch mich erhofft, denn er hat mir – ohne, dass ich ihn darum gebeten hatte – vor seinem Tod noch einen Schnellkurs in Sütterlin gegeben. Es schien, als delegierte mein Vater kurz vor seinem Tod die Aufgabe an mich, Licht in die verschütteten Zusammenhänge zu bringen, die seine Kindheit und Jugend begleitet hatten. Ich nahm die Aufgabe an, denn mir wurde klar: Niemand sonst würde es tun und Irmgards Geschichte – die beispielhaft für viele andere stehen kann – wäre dann für immer verloren. Dann aber wäre das Kalkül der Mörder endgültig aufgegangen.

Auch die anderen Akteure in diesem Drama habe ich als Menschen ihrer Zeit besser verstehen gelernt, was nicht bedeutet, dass ich ihr Handeln billige. Vor Kurzem erst habe ich erfahren, dass es meine Mutter war, die bei einem Umbau des Hauses auf dem Dachboden einen Koffer mit den Briefen fand und dafür gesorgt hat, dass sie nicht vernichtet wurden. Mein Vater hat das Päckchen dann wohl unter diesem doppelten Boden verstaut.

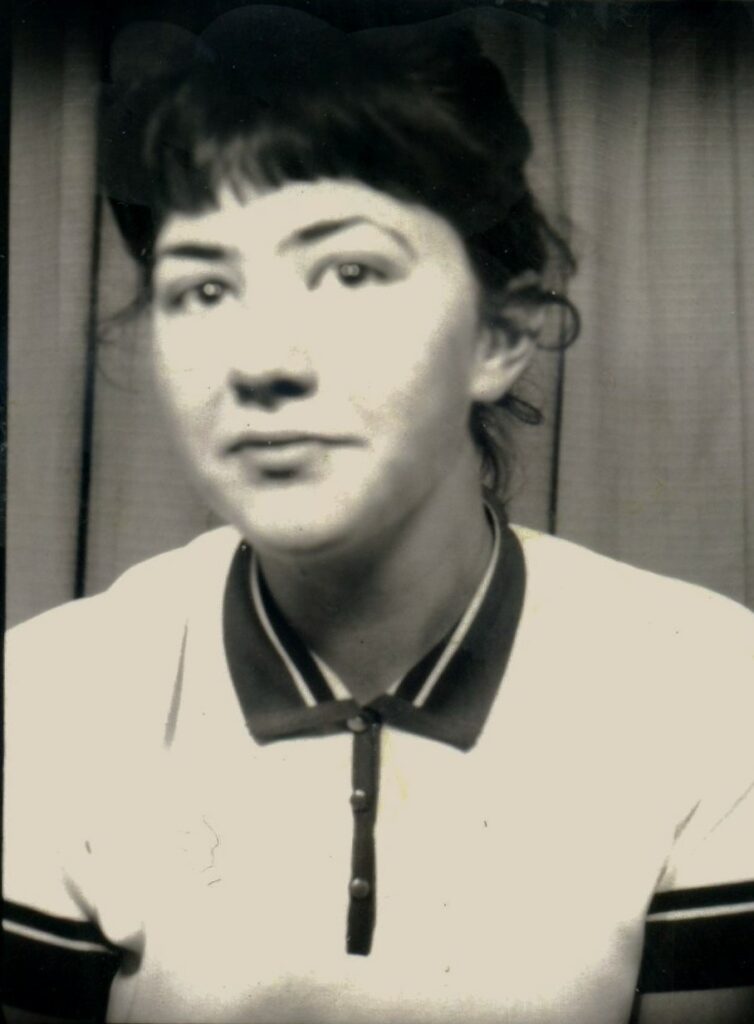

Die Aufarbeitung war auch ein Schlüssel für das Auflösen blinder Flecken in meiner eigenen Biografie. Verblüfft stellte ich fest, wie sehr ich mit meinem Leben immer wieder meiner Großtante Irmgard Heiss nahegekommen war, ohne von ihr zu wissen: Ich war mit 18 Jahren nach Berlin gegangen und dort angekommen, wo sie 1917 ganz in der Nähe gewohnt hatte. Sie hatte Künstlerin werden wollen. Ich arbeite künstlerisch, schon mein ganzes Leben lang. Sie hatte die Verheißungen der Revolutionszeit beim Wort genommen und hatte diese Vision von einem anderen Leben, die ich mit ihr teile. „Reinszenierungen“ nennt die Psychoanalyse das Phänomen. Sie war zäh und unbeugsam, beharrlich und eigensinnig. Ja und bisweilen rebellisch und unangepasst. Wir sind uns wohl tatsächlich ähnlich.

Irmgard 1917 in Berlin

© Privatbesitz B. Stellbrink-Kesy

Irmgards Großnichte Barbara Stellbrink 1977 in Berlin

© Privatbesitz B. Stellbrink-Kesy

Auch, wenn es natürlich müßig ist, solche Betrachtungen anzustellen, male ich mir gern aus, wie sie, die alles zu früh wollte, heute ihr Leben gestalten würde. Sicher wäre sie Musikerin, Musik- oder Tanztherapeutin, mindestens aber als Psychiatrieerfahrene „Ex-In-Begleiterin“1.

Jetzt bin ich schon viel älter als Irmgard und ihr Bruder Fritz werden durften. „Da fehlen doch noch ein paar Rundungen in meinem Theaterleben“ – sagt meine Großtante vor ihrem Tod, als bei ihr Anfang 1944 endgültig Tuberkulose als Folge der langen erlittenen Auszehrung in der Hungeranstalt Weilmünster, Hessen, festgestellt wird. Dokumentiert ist dieser Satz in ihrer Krankenakte.

Die Doppelbiografie der Geschwister Stellbrink

Die Doppelbiografie der Geschwister Irmgard und Fritz zu schreiben, dauerte sechs Jahre und war mehr Arbeit, als ich mir hatte vorstellen können. Und obwohl zu spüren war, dass die Gesellschaft bereit war zu hören, gab es real wenig unterstützende Strukturen. Ich traf auch auf Widerstand, gegen den ich zäh und beharrlich angehen musste und auf das Begehren, zu kontrollieren, was ich zu erzählen hatte.

Das nun entstandene Buch2 ist eine Hommage an all diejenigen geworden, die nicht die Möglichkeiten und die Kraft hatten, anders gegen das Unrecht aufzustehen, als sie es taten – und scheiterten: Mit dem Mut der Verzweiflung.

1 Ex-In-Begleiter*innen sind Personen, die als Patient*in in psychiatrischer Behandlung waren und mit diesen Erfahrungen und einer zusätzlichen Ausbildung Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen.

2 Im Dezember 2020 erschien die Doppelbiografie der Geschwister Stellbrink unter dem Titel „Unerhörte Geschichte. Frei – aber verpönt“ von Barbara Stellbrink-Kesy im Verlag am Turm.