Jörg Watzinger s’intéresse depuis longtemps à l’histoire de sa famille pendant le national-socialisme. Son père, Dr. Karl Otto Watzinger a survécu au camp de concentration de Dachau. Pour sa grand-mère Marie, la persécution de son fils a entraîné une détérioration dramatique de sa santé psychique. Les deux sont devenus des victimes du régime nazi. Maintenant, Jörg Watzinger porte son regard sur son oncle Jörg Dietrich, le frère de sa mère, dont il porte le prénom. À l’automne 1942, Jörg Dietrich a demandé être envoyé en avion à Stalingrad et était porté disparu depuis début 1943. À partir de 1940, il avait déjà été comme soldat dans d’autres parties de l’URSS et en France. Auparavant, il était dirigeant dans les Jeunesses hitlériennes jusqu’à son baccalauréat en 1939. Jörg Watzinger nous décrit ci-dessous comment aussi l’histoire de son oncle marque sa propre vie et quelles questions en découlent pour lui.

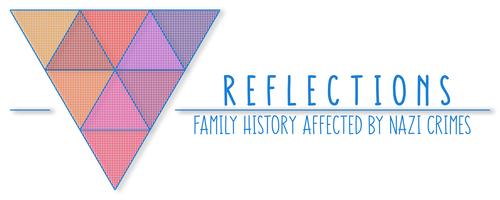

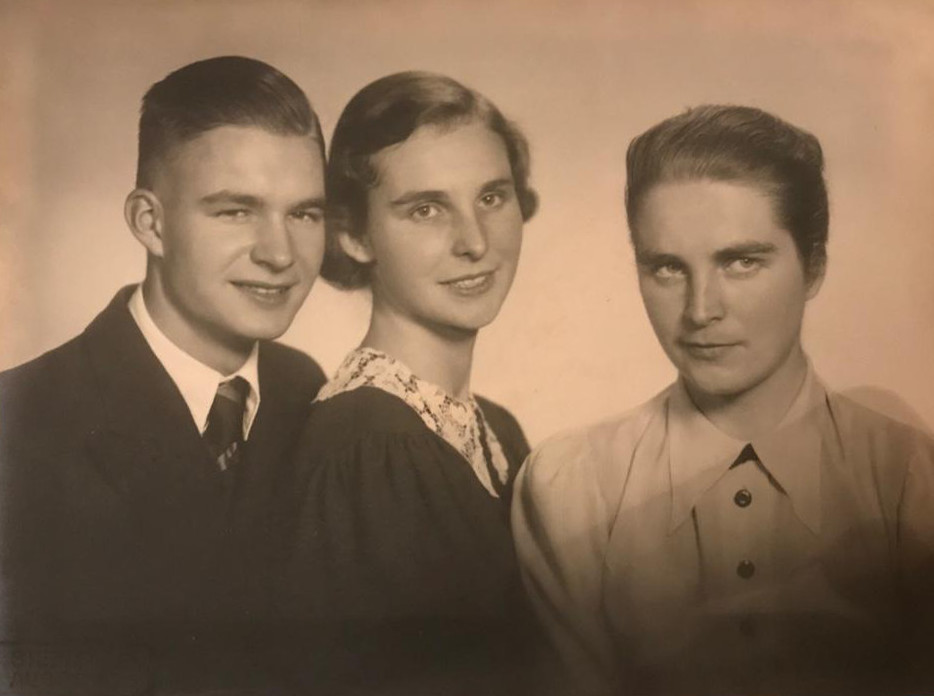

Ma mère, née en 1922, et son frère Jörg Dietrich qui avait un an de plus étaient très proches l’un de l’autre. Leurs deux grandes sœurs, nées en 1913 et 1914, étaient nettement plus âgées.

© Propriété privée Jörg Watzinger

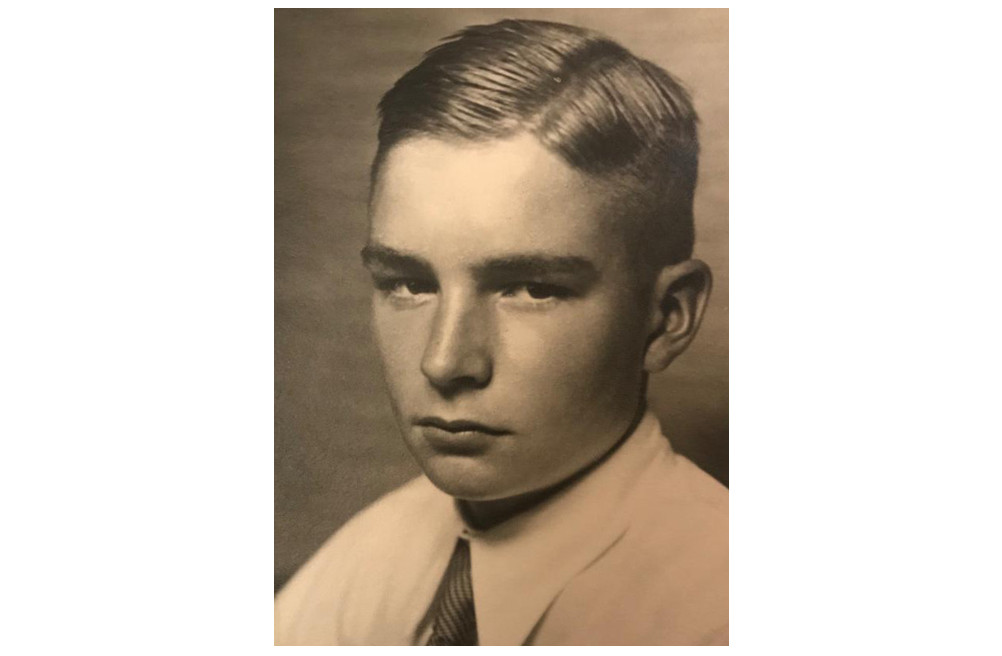

Il était présent à ma naissance, bien qu’il était déjà mort. Sur le faire-part de naissance, nous lisons :

Reconnaissants et heureux, nous avons salué le 9 juin 1955 notre fils. Il doit porter le nom de son oncle resté à Stalingrad en 1943

Jörg Dietrich

© Propriété privée Jörg Watzinger

L’autre Jörg

Qui était mon oncle ? J’ai souvent posé cette question à ma mère, jusqu’à son grand âge de 90 ans. Elle ne disait pas grand-chose. Il était un meneur d’hommes. Une voix pleine de respect, un regard radieux.

Après la mort de son fils, ma grand-mère (1881–1972) a rassemblé des souvenirs sur sa vie, dont ses lettres de poste militaire. Elle écrit sur son fils de 12 ans :

Si l’on avait arraché Hitler de son cœur, on aurait couru le risque de lui arracher en même temps tous ses idéaux.

C’était en 1933 avant les Jeunesses hitlériennes devenait obligatoire.

© Propriété privée Jörg Watzinger

Mon grand-père, Arthur Sommerlatt (1881–1971) a rédigé de 1946 à 1951 des rapports annuels dans lesquels il notait ses réflections sur la politique, l’économie et la famille. En 1950, il note en ce qui concerne la mort de son fils :

Il est mort en accord parfait avec ses idéaux, une mort bien enviable.

Comment pouvait-il être possible que leur fils de 12 ans devienne un partisan d’Hitler ? Mes grands-parents étaient issus du mouvement de la jeunesse chrétienne : pas d’alcool, pas de relations sexuelles en dehors du mariage, la tradition biblique était jusqu’à un grand âge une de leurs bases de réflexion centrales, vivantes et quotidiennes. Ils voyaient d’un œil critique l’accaparement des jeunes par l’état nazi. Pour eux, les parents et l’église représentaient les autorités naturelles pour la jeunesse. Ils en discutaient aussi avec la section locale du NSDAP à Augsbourg ce qui leur a valu la note suivante dans leur dossier :

La famille Sommerlatt est contaminée par la morale chrétienne, c’est un cas désespéré.

La jeunesse comme excuse ?

Quand je posais des questions sur mon oncle à mon père, qui avait été interné trois ans comme détenu politique au camp de concentration de Dachau, il faisait preuve de compréhension pour le frère de sa femme. Il avait été encore jeune et influençable.

© Propriété privée Jörg Watzinger

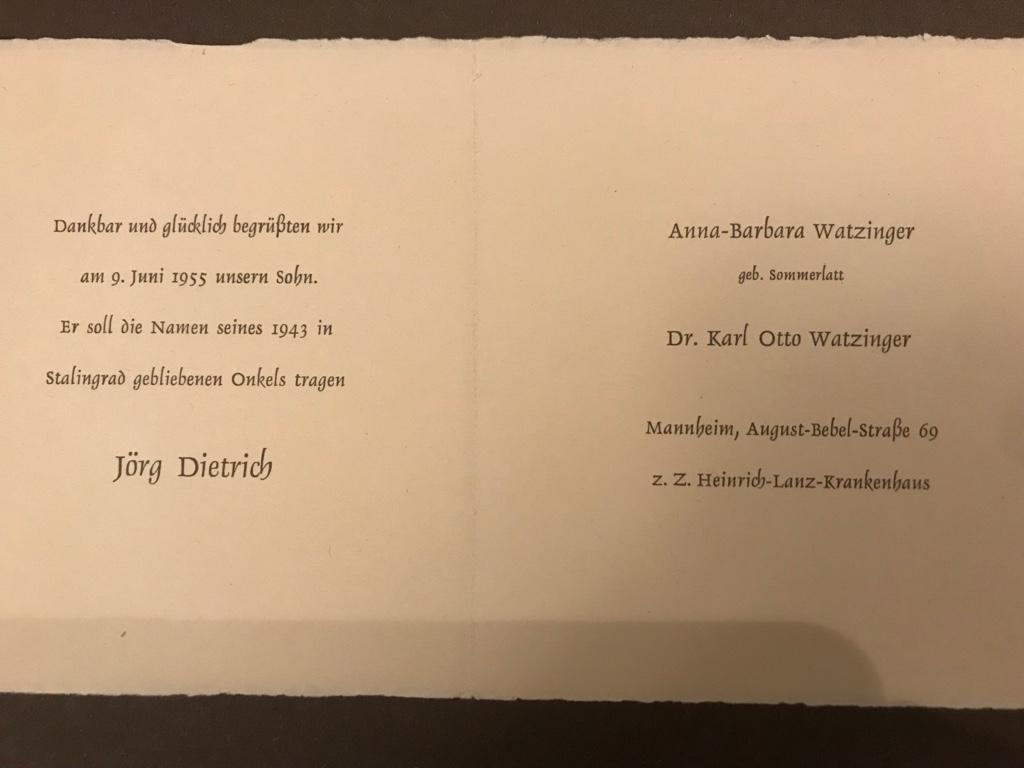

Mon oncle était jusqu’au baccalauréat dirigeant dans Jeunesses hitlériennes. Une photo le montre en vacances en Croatie avec des camarades. Après le baccalauréat, il a été appelé au « Arbeitsdienst » (Service du travail). Ensuite, il voulait opter pour une carrière d’officier. En 1940, il se plaignait de ne pas avoir été mobilisé tout de suite. Il a été envoyé comme simple soldat en France sans participer à des combats.

© Propriété privée Jörg Watzinger

© Propriété privée Jörg Watzinger

En 1941, il participait à l’attaque contre l’URSS. Devant Minsk, il a été blessé à la jambe transpercée par une balle, par la propre artillerie. Il ne pouvait plus servir activement dans l’armée.

Il a profité du temps à l’hôpital militaire et après aussi pour perfectionner ses connaissances du russe. À cette époque, il était encore prévu d’administrer, après la conquête, la Russie comme une colonie allemande.

© Propriété privée Jörg Watzinger

À l’automne 1942, il a rejoint Stalin-grad en avion contre le conseil de son médecin et sans en avoir parlé à sa famille.

En tant que traducteur des messages radio russes, il voulait aider ses camarades encerclés à fuir.

Début 1943, des soldats russes ont pris possession de son abri. Son camarade est sorti les mains en l’air.

Mon oncle n’est pas sorti. Est-il mort de froid ou comme insinué dans sa dernière lettre s’est-il tiré la dernière balle ? Nul ne le sait.

Une famille en deuil

En 1950, il a été déclaré disparu. Cette année-là, mes grands-parents avaient pu parler avec le soldat qui avait passé les dernières heures avec lui. Mes grands-parents dirigeaient de 1946 à 1951 la paroisse évangélique de Friedberg près de Augsbourg. C’est là qu’ils ont organisé pour lui une cérémonie funèbre.

Toute sa vie, ma tante Ursula s’est sentie responsable de la mort prématurée de son frère. Elle lui avait conseillé de devenir soldat. Sa mère aurait préféré qu’il devienne médecin. Comme ma tante l’a exprimé, il était important à ses yeux qu’il quitte les jupons de sa mère. Tard dans sa vie, ma tante a commenté sa décision de se faire envoyer en avion à Stalingrad comme suit :

Qui voulait le savoir, savait déjà en 1942 que la guerre finirait mal. En tant que nazi et mutilé de guerre, Jörg ne voyait aucune perspective pour lui après la dictature nazie et considérait pour lui la « Heldentod » (mort héroïque) comme la seule option.

Rossoschka

À la fin des années 90, quand le cimetière militaire allemand Rossoschka près de Volgograd (ex Stalingrad) a été réaménagé, le nom de mon oncle a été aussi gravé sur un des grands blocs de granit. La photo qui a été prise était très importante pour moi. Le souvenir d’un fantôme avait enfin trouvé sa place. Jusqu’à présent, je n’ai pas mis à exécution mon projet de m’y rendre.

Par contre je me suis consacré davantage à la famille de ma mère et à savoir quel rôle elle jouait à l’époque du nazisme. En 2018, j’ai participé au séminaire « NS-Täter in der Famille » (Persécuteurs nazis dans la famille) organisé au Mémorial du camp de concentration de Neuengamme. Un exercice m’a beaucoup intéressé : Nous dessinions sur une frise biographique dans quelle phase de notre vie le passé nazi de notre famille a joué un grand rôle. Pour moi, c’était directement après ma naissance. Dans mes souvenirs, j’ai l’image que la famille de ma mère, quand elle se penchait au-dessus de mon lit d’enfant, me regardait plutôt tristement qu’heureuse de cette nouvelle vie.

C’était une impulsion importante. J’étais plutôt arrivé avec des questions historiques : Qu’est-ce que mon oncle en tant que nazi a fait exactement ? Quelles sont les définitions de bourreaux, de persécuteurs nazis ? Était-il un persécuteur nazi ? Avait-il abattu des personnes sans défense ou provoqué leur mort d’une autre manière ? Maintenant une autre perspective s’ouvrait, la question existentielle et émotionnelle : Comment le deuil de ma mère pour son frère a-t-il impacté ma vie ? Que dois-je faire avec une (ma) mère en deuil ?

Comprendre ses sentiments

Deux séances de thérapie de traumatisme avec Dr Katharina Drexler m’ont aidé à répondre à cette question.

Dans une séance, je suis revenu, en représentant de ma mère, à la situation qui l’a dépassée autrefois. La mort de son frère bien aimé, qui a disparu sans dire adieu, qui est mort très loin dans le froid, a fait qu’elle a fermé son cœur. Les beaux sentiments qu’elle partageait avec son frère pendant son enfance et son adolescence n’étaient plus accessibles. Comme si un livre dont l’histoire commence bien se referme à un passage dramatique et reste fermé à jamais. Le souvenir tourne sans cesse autour de cette fin difficile. Elle-même n’était pas consciente d’être si isolée affectivement. Je la percevais souvent comme inaccessible émotionnellement, sans attache comme du téflon. Pendant cette séance, elle a pu ressentir son état d’enfermement et envisager d’ouvrir son cœur.

Au cours d’une autre séance, je me suis revu en tant que nouveau-né dans le jardin de mes grands-parents. Après ma naissance, mon père était devenu dépressif et suivait un traitement en clinique. Ma mère était revenue, avec moi, chez ses parents. Ils avaient construit une maison en préfabriqué dans un beau et grand jardin à Wilsbach, près de Heilbronn. En soi, c’était un environnement vraiment très beau pour arriver dans ce monde. Mais les adultes gardaient leurs distances. Aucun ne me prenait dans les bras. Le deuil de glace pour le fils ou le frère était entre nous. C’était déconcertant pour moi enfant. On me gardait à distance. Pendant cette séance, le sentiment « c’est bien » est devenu perceptible seulement quand une personne m’a pris vers elle. J’ai compris aussi que cette distance n’était pas mon problème à moi, je n’en étais pas la cause. C’était le problème des adultes. Ils n’avaient pas encore surmonté la mort de leurs fils et de leurs frères.

Crimes de guerre nazis en Union soviétique

Voilà le regard vers l’intérieur, comment l’activité nazi de mon oncle m’a impacté, moi, la 2ième génération dans la famille. Outre l’héritage émotionnel de ma mère, il y a aussi encore l’autre champ de vision : Qu’a fait la Wehrmacht et l’occupation nazie qui a suivi en Union soviétique ? Qu’a fait exactement mon oncle en tant que soldat de la Wehrmacht ? A-t-il participé à des crimes de guerre ? Pour cela, des demandes d’archives sont nécessaires, demandes que je dois encore faire.

Suite à la Seconde Guerre mondiale, rien qu’en Union soviétique, entre 30 et 40 millions de personnes ont perdu la vie. Même si mon oncle en tant que soldat de la Wehrmacht ne devait avoir tiré que sur des soldats, il a ouvert la voie pour la politique d’occupation nazie raciste pendant laquelle les assassinats de Slaves, de Juifs et de communistes n’étaient pas considérés comme des crimes. Et il a participé à cette guerre en étant persuadé qu’Hitler faisait ce qu’il fallait.

Mon regard sur les destructions humaines, culturelles et matérielles en Union soviétique a commencé lors d’une visite de l’exposition itinérante « Vernichtungsort Malyi Trostenez » (lieu d’extermination de Malyi Trostenez) à Francfort.

À l’occasion d’un débat public à Hambourg, j’étais assis à côté d’une historienne. Elle m’a raconté que son grand-oncle, qui vivait en 1941 à Minsk, était le seul de la famille juive à avoir échappé au massacre des Juifs pendant l’occupation allemande. Il avait alors 16 ans. J’ai compris que ce qui est appelé Holocauste ou guerre d’extermination dans les livres d’histoire est quelque chose qui se passe entre des humains et continue d’agir entre des humains.

J’ai trouvé à ce sujet sur le site web de « NS-Familien-Geschichte » un paragraphe qui jouera sûrement pour moi un rôle à l’avenir :

L’autre côté, ce sont les familles des victimes. Pour elles, les destructions, les tortures, les déportations, les assassinats dont les membres de nos familles sont responsables sont loin d’être le passé. Au contraire : Les traumatismes de ces familles jouent jusqu’à nos jours un rôle dans la vie de nombreux descendants des victimes. Pour les descendants des victimes, il est important que nous soyons conscients des souffrances que les persécuteurs et persécutrices ont causées.

Traduit par : Christine Eckel